マンションを建て替えるタイミングや流れとは?方法と費用も解説

更新日:2024年1月#タグ#タグ#タグ#タグ#タグ

築年数の古いマンションを所有していると、いずれ建替えをしなければならないのでは?と考える方もいるでしょう。

建替えを検討するにあたっては、建替えのタイミングはどのように決めるのか、区分所有者の同意がどのくらい必要なのかなど、ある程度理解した上で進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの建替えを検討するタイミングや建替え決定までの流れを紹介します。そして、建替え決定後の進め方や課題、費用など、マンションの建替えについて解説しますので参考にしてください。

マンションの建替えを検討するタイミング

マンションの建替えはどのようなタイミングで検討すればよいのでしょうか?それぞれのマンションの状況で異なりますが、これまで建替えが行われたマンションの築年数や、老朽化などの状況を見てみましょう。

およそ築40年以上経過している

マンション再生協議会が公表している「マンション建替円滑化法による建替え事例の一覧」によると、マンション建替組合(マンションの建替えを目的とした組合)の設立が認可された時点での、築年数の平均は約44年です。一概にはいえませんが、再生の選択肢として建替えを考えていく時期は築40年が目安といえるでしょう。

老朽化や陳腐化が目立ち、耐震性にも不安がある

マンションの老朽化によって不具合が生じている、設備や間取りが陳腐化している、耐震性に不安があるといった場合は、建替えも選択肢となります。

外壁や屋根、エレベーター、廊下、エントランスなどの共有部分については長期修繕計画にもとづいてメンテナンス(初期性能の回復)されていることが一般的です。しかし、現在のマンションに求められる機能を確保するためには、長期修繕計画で対応することは難しいでしょう。メンテナンス以上の改修については、法的な問題や技術的な問題があります。

ほかにも、マンションの耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断されたら、耐震改修や建替えといった対応を早急に検討したほうがよいといえます。

■耐震基準の確認方法について詳しくは下記の記事をご覧ください

新耐震基準はいつから?マンションの耐震基準の確認方法を解説

マンションの建替え決定までの流れ

では、所有しているマンションを建て替えたい場合、どのような流れになるのでしょうか。

マンションの建替えは、個人の一存で決定することはできません。マンションが抱えている問題の解決方法が、建替えで適切なのかを管理組合で考え、判断する必要があります。

区分所有者からマンションを建て替えたほうがよいのではないかという意見が出てから、建替えが決定するまでの流れを解説します。

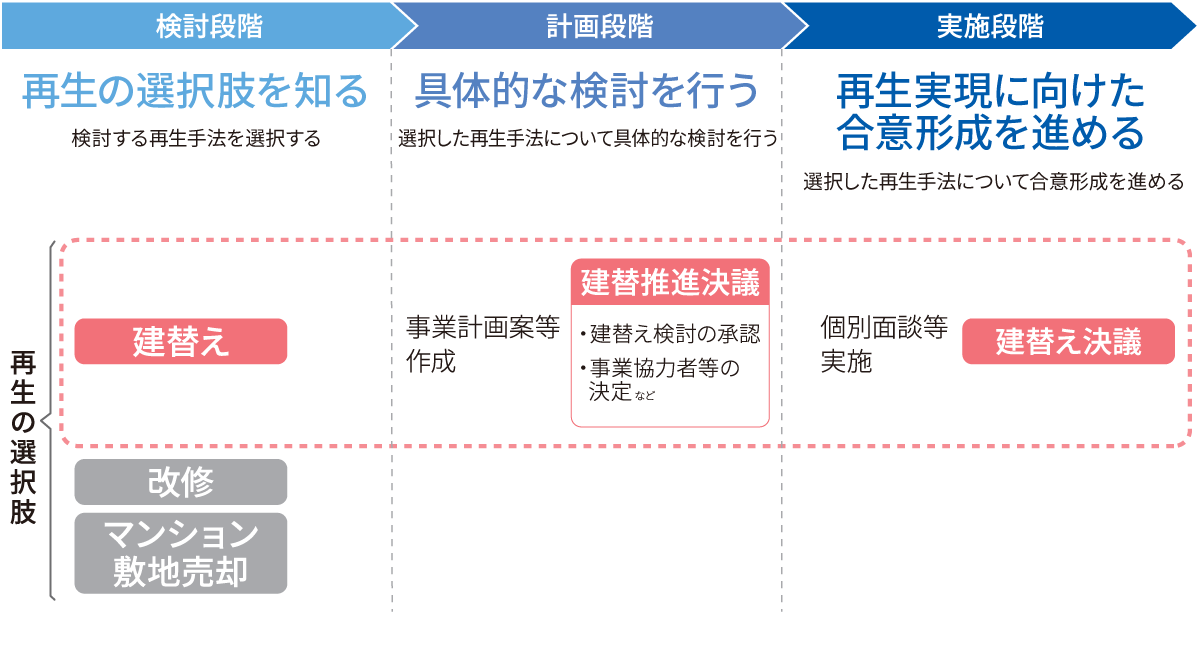

検討段階

検討段階では、管理組合としてマンションの再生方法を検討します。

一般的には、区分所有者からの要望や、理事会としての判断で検討を始めます。

建替えのほか、改修、マンション敷地売却などの再生の選択肢を検討します。

それぞれの選択肢での改善効果等について説明会等を開催し、区分所有者の意向を確認し、具体的に検討する再生方法を決定します。

■マンション敷地売却制度を利用するには条件があります。詳しくは下記の記事をご覧ください

マンション敷地売却制度とは?利用のメリットや手続きの流れを解説

計画段階

計画段階では、マンション再生について具体的な検討を進め、実施する再生方法を決定します。

再生方法を建替えとする場合は、建替え推進決議等を実施し、管理組合として建替えの具体的な検討を進めることや、検討をサポートする事業協力者等を決定します。

実施段階

実施段階では、建物計画・事業計画を作成し、事業協力者による区分所有者との個別面談等を通じて建替えに向け、合意形成を進め、建替えの実施について最終決定します。

建替えは区分所有者(関係権利者を含む)全員が合意すれば実施することができます。しかし、全員の合意を得ることは現実的ではありません。ほとんどのケースで、区分所有法による建替え決議(5分の4以上の賛成)によって決定します。

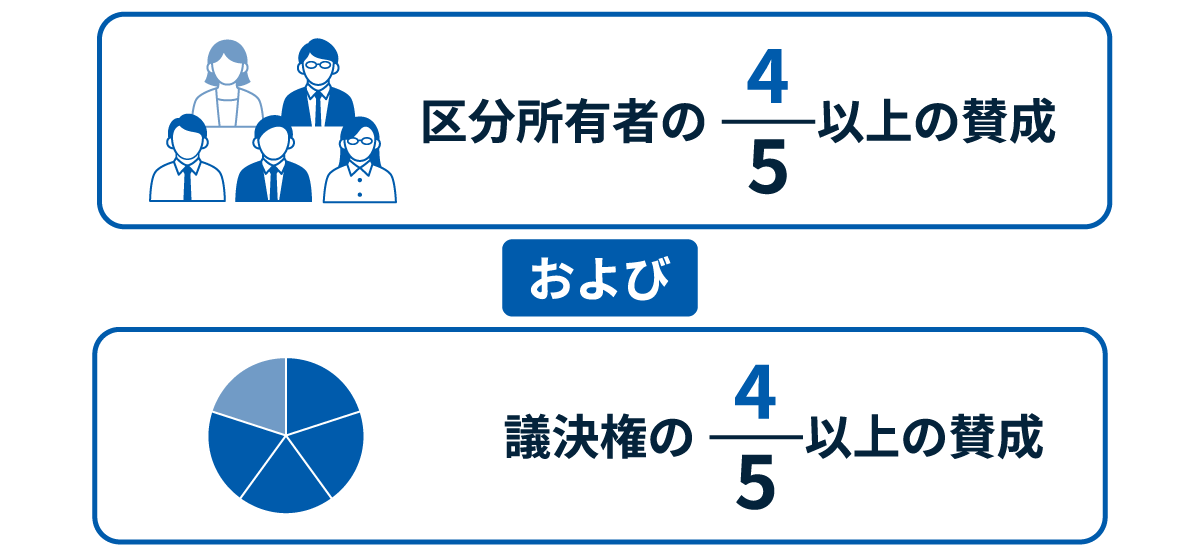

マンションの建替え決議に必要な要件

マンション建替え決議を成立させるには、区分所有法が定める手続きや要件を満たす必要があります。決議の成立には必要な手続きを踏んだ上で区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要です。(単棟マンションの場合)

なお、団地の場合、建替え決議の要件は別に定められており(※)、全棟を建て替える(一括建替え決議)か、一部を建て替える(建替え承認決議)かによって変わります。

※利用できる団地には条件があります。

・一括建替え決議

団地全体の区分所有者と議決権(土地持分割合)の、各5分の4以上の賛成および、各棟の区分所有者と議決権の3分の2以上の賛成で成立。

・建替え承認決議

建て替える棟の区分所有者と議決権の各5分の4以上の賛成および、団地全体の議決権(土地持分割合)の4分の3以上の承認の決議で成立。

■建替え決議について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

建替え決議の特殊性と合意形成活動の重要性について解説

マンションの建替えの事業手法

マンションの建替えの事業手法は、マンション建替円滑化法にもとづく「組合施行」と「個人施行」、そして事業者と建替え参加者との契約による「等価交換」の3つがあります。

事業手法については、建替え決議前に決定することになります。

組合施行

組合施行では、建替えに参加する区分所有者等が設立する「マンション建替組合」が主体となって、建替えを実施します。マンション建替組合は、建替え決議後、行政の認可を受けて設立します。

マンション建替組合には、デベロッパーが「参加組合員」として参加することが可能です。区分所有者が参加する建替組合が事業主体となること、行政の認可を受けることで事業の公平性について区分所有者の納得が得やすいことから、マンション建替えでは、最も多く採用されている手法です。

個人施行

個人施行も、マンション建替円滑化法にもとづいて行政の認可を受けながら行う建替え方法です。区分所有者やデベロッパーが個人施行者として事業の主体となります。

組合施行と違い、区分所有者と抵当権者を含む関係権利者全員の合意が必要なため、一般的ではありません。

等価交換

等価交換は、建替えに参加する区分所有者全員がデベロッパーに土地・建物を譲渡し、デベロッパーが事業を推進していく方法です。

区分所有者は、権利の評価相当の金額または、新しく建て替えたマンションの区画を取得します。行政の認可等の手続きが必要ないため、組合施行と比べると短期間で建替えを行える可能性があります。

マンション建替えの現状と課題

国土交通省の「マンション建替え等の実施状況(2023年4月1日時点/2023年8月10日更新)」によると、建替えの実績は累計で282件、約2万3,000戸です。年々増え続ける高経年マンションには耐震性などの問題があります。マンション再生は喫緊の課題であり、さまざまな対策が取られていますが、思うように進んでいないのが現状です。

これは、再生に向けた合意形成活動等の難しさが原因と思われます。

マンションの建替えを検討する際は、建替えの実績がある専門家のサポートが不可欠だといえるでしょう。

マンション建替えに関する費用と経済条件

建替えの合意を得るための重要なポイントとして、区分所有者の金銭的負担があります。建替え事業の仕組みと区分所有者の資産評価について整理してみましょう。

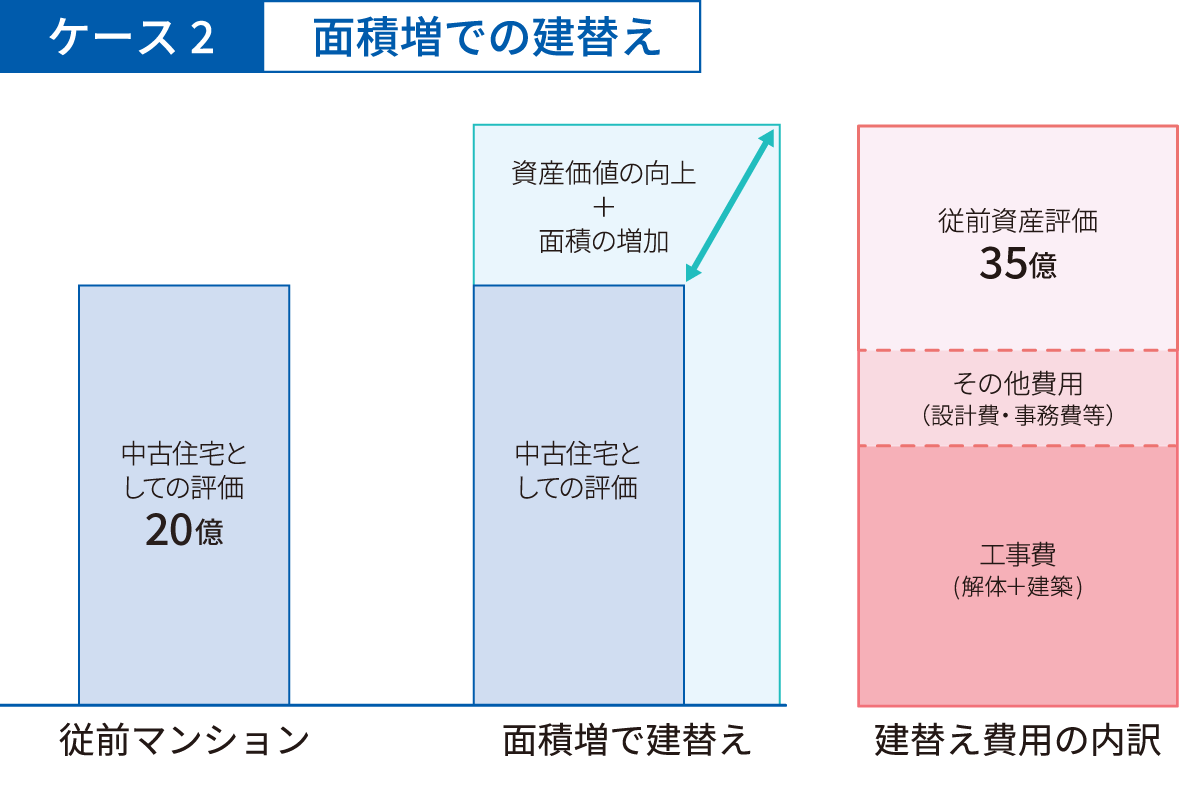

建替えによって、最新の仕様や設備に対応することでマンション全体の資産価値は向上します。併せて床面積が増加すれば、資産価値は、より大きくなります。

一方、建て替えるためには工事費をはじめとした事業費が必要であり、再建マンションで建物面積が増加すれば、工事費も高額になります。建替えを前提とした従前資産(区分所有者の皆さまの資産)の評価は、中古マンションとしての価格の合計ではなく、マンション建替えの事業計画(建物計画や工事費等の事業費)から求められます。

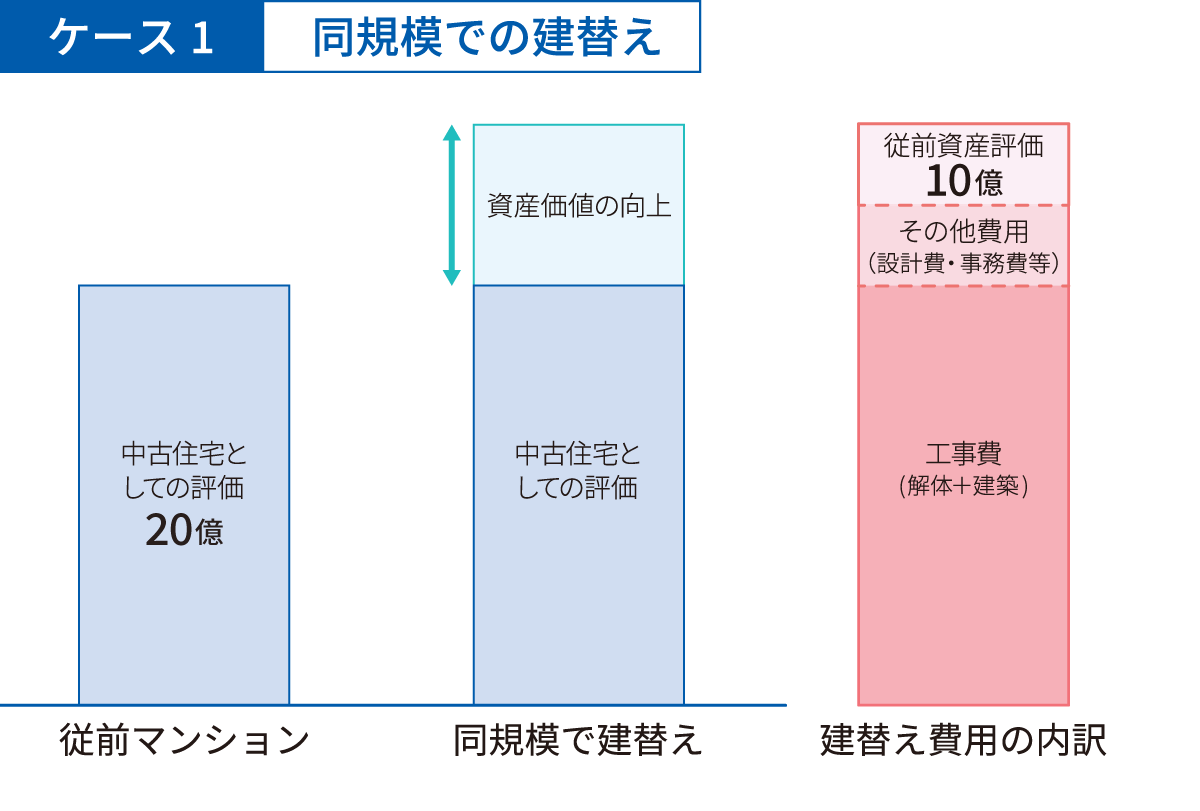

具体的には、マンション建替えにおける従前資産評価は以下の計算によって求められます。

<従前資産評価額の求め方>

建替え後のマンション評価総額-建替えに必要な費用=従前資産評価額(総額※1)

建替えによって資産価値が向上しても、床面積が増加しなければ、従前資産評価は、中古価格の総額を下回る場合もあります(図「ケース1 同規模での建替え」)。

建替えによる従前資産評価については、建替え後のマンションの商品価値が高いほど、床面積の増加が大きいほど、建替え事業に必要な費用が少額であるほど、有利になります(図「ケース2 面積増での建替え」)。

つまり、立地等の条件が同様のマンションの建替えであっても、床面積の増加が少ない場合は、従前資産評価額は厳しい数字となります※2。

一方、従前マンションが同様の規模で、床面積の増加割合や仕様等が類似していても、立地や環境等によって建替え後のマンションの販売価格が低ければ、従前資産評価には大きな差が出ます。

※1:従前資産評価の総額を分配することで、区分所有者お一人おひとりの評価額は決まります。(分配は、土地持ち分や所有する区画の面積等をもとに、計算することが一般的です。)

※2:建築時からの法規制等の変化により、建て替えると床面積が減少するマンションも多数あります、その場合の従前資産評価はより厳しいものになります。

マンションの建替えは専門家に相談しながら進めよう

マンションの建替えについて、検討のタイミングや建替え決定までの流れ、必要な要件などを解説してきました。マンションには個々に事情があり、課題もさまざまです。検討に当たっては専門家に相談しながら進めていくことをお勧めします。

- 記事監修

- マンション建替え研究所

- 2011年4月開設。旭化成が注力してきたマンション建替え等において、検討の初期から合意形成も含めたサポートを実施。

幅広く蓄積してきた情報の集約・分析と課題抽出を行い、定期的に情報発信を行う。 - マンション管理士/再開発プランナー/マンション建替えアドバイザー等の資格を持つ研究員が、専門知識を活かして活動。

・管理組合等に対する勉強会やセミナーの実施、行政等主催セミナーでの講演

・国土交通省をはじめ行政からのヒアリングに対応、メディア向け情報発信および取材対応

・建替えノウハウや事例紹介のパンフレット作成、情報分析による「マンション建替え 調査報告書」の定期的発行 - 所属団体:(一社)不動産協会、(一社)再開発コーディネーター協会、定期借地権推進協議会等

著書:「Q&Aマンション建替えのすすめ方」他

旭化成ホームズによるマンション建替え事例

ここで、マンションの建替え事例をご紹介します。旭化成ホームズが参画した建替え事業により、マンションが再生された実例です。

【1953年竣工 宮益坂ビルディング】→【2020年竣工】

築67年!日本初の分譲マンションの建替えを実現

-

■建替え前 宮益坂ビルディング

・建物形状:地上11階 地下1階建

・延べ床面積:7,872.62平方メートル

・総戸数:住戸70戸/店舗・事務所44戸 -

■建替え後

・建物形状:地上15階 地下2階建

・延べ床面積:1万4,553.41平方メートル

・総戸数:住戸152戸/店舗・事務所37戸

■宮益坂ビルディングの建替え事業について詳しくは下記をご覧ください

宮益坂ビルディング建替え事業

【1971年竣工 調布富士見町住宅】→【2015年竣工】

合意形成と自治体との協議を理事会とともに進め一団地の廃止と公道の移設を実現

-

■建替え前 調布富士見町住宅

・建物形状:地上5階建 5棟

・延べ床面積:約1万470平方メートル

・総戸数:住戸176戸 -

■建替え後

・建物形状:地上8階・地上6階 地下1階建 2棟

・延べ床面積:約3万5,060平方メートル

・総戸数:住戸331戸・ガーデンカフェ・キッズルーム

■調布富士見町住宅の建替え事業について詳しくは下記をご覧ください

調布富士見町住宅 建替え事業

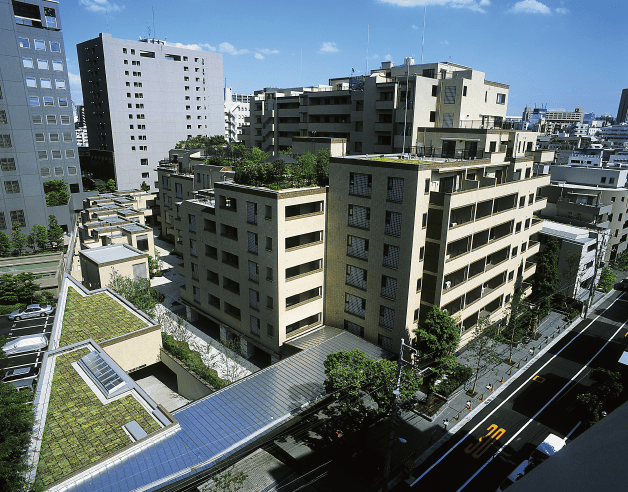

【1934年竣工 同潤会江戸川アパートメント】→【2005年竣工】

30年来頓挫を繰り返していた建替えを実現

-

■建替え前 同潤会江戸川アパートメント

・建物形状:地上6階地下1階建、4階建 2棟

・延べ床面積:約1万2,316平方メートル

・総戸数:住戸258戸 -

■建替え後

・建物形状:地上11階 地下1階建 1棟

・延べ床面積:約2万211平方メートル

・総戸数:住戸232戸

■同潤会江戸川アパートメントの建替え事業について詳しくは下記をご覧ください

江戸川アパートメント 建替え事業

■マンション建替え研究所についてはこちらをご参照ください

マンション建替え研究所とは

新着コラム

お問い合わせ

マンション再生を考える皆さまを

ご要望に合わせて

サポートしています。