外部管理者方式(第三者管理方式)とは? その仕組みとマンション再生への影響

更新日:2025年4月#タグ#タグ#タグ#タグ#タグ

2024年6月に国土交通省が「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。

外部管理者方式(第三者管理方式)とは、外部の専門家やマンション管理会社を、区分所有法(※1)上の「管理者」として選定し、マンションを管理していく方式です。外部管理者方式の仕組みや導入する際の留意点、マンション再生への影響について、マンション建替え研究所が解説します。

報道発表資料:マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について

~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)

国土交通省資料 ガイドラインの概要

※1:正式名称「建物の区分所有等に関する法律」

外部管理者方式 導入加速の背景

――そもそも、マンションの「管理者」とは?

外部管理者方式をご理解いただく前提として、まず「管理者」についてご説明します。区分所有法では25条から29条で「管理者」について定めています。管理者にはいくつかの権限や役割がありますが、最も一般的なものは、集会(管理組合の総会)を招集すること(34条)、および「集会の決議を実行する」つまり管理組合総会で決まったことを実行することです。

――従来の方式とは何が違うのでしょうか?

外部管理者方式を採用していない一般的な管理組合では、区分所有者である理事の中から選ばれた理事長を、管理規約の規定によって「管理者」と定めます。ほとんどの管理規約では区分所有者以外の人物が「管理者」になることを認めていませんが、区分所有法によって禁じられている訳ではありません。管理規約に該当する規定があれば、区分所有者以外の企業や専門家を「管理者」に選任することが可能で、その方式が外部管理者方式と呼ばれています。

――外部管理者方式が導入されたのにはどのような背景があるのでしょうか?

2016年のマンション標準管理規約改正の際に、外部管理者方式(当時は第三者管理方式と呼ばれていました)に関する条項が追加されました。理由として、外部専門家を活用することにより、区分所有者が管理者を務める負担を軽減させること、外部の専門家の知見の活用があったと思われます。

国土交通省「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」

――外部管理者方式とガイドラインについて、これまでの経緯を教えてください

国土交通省は、2016年の標準管理規約改正の翌年に「外部専門家の活用ガイドライン」を公表しました。その後2024年に、従来のガイドラインを再構成する形で、外部管理者方式導入に当っての留意点等をまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が公表されています。

外部管理者方式の仕組み

――外部管理者方式にはどのような種類があるのでしょうか?

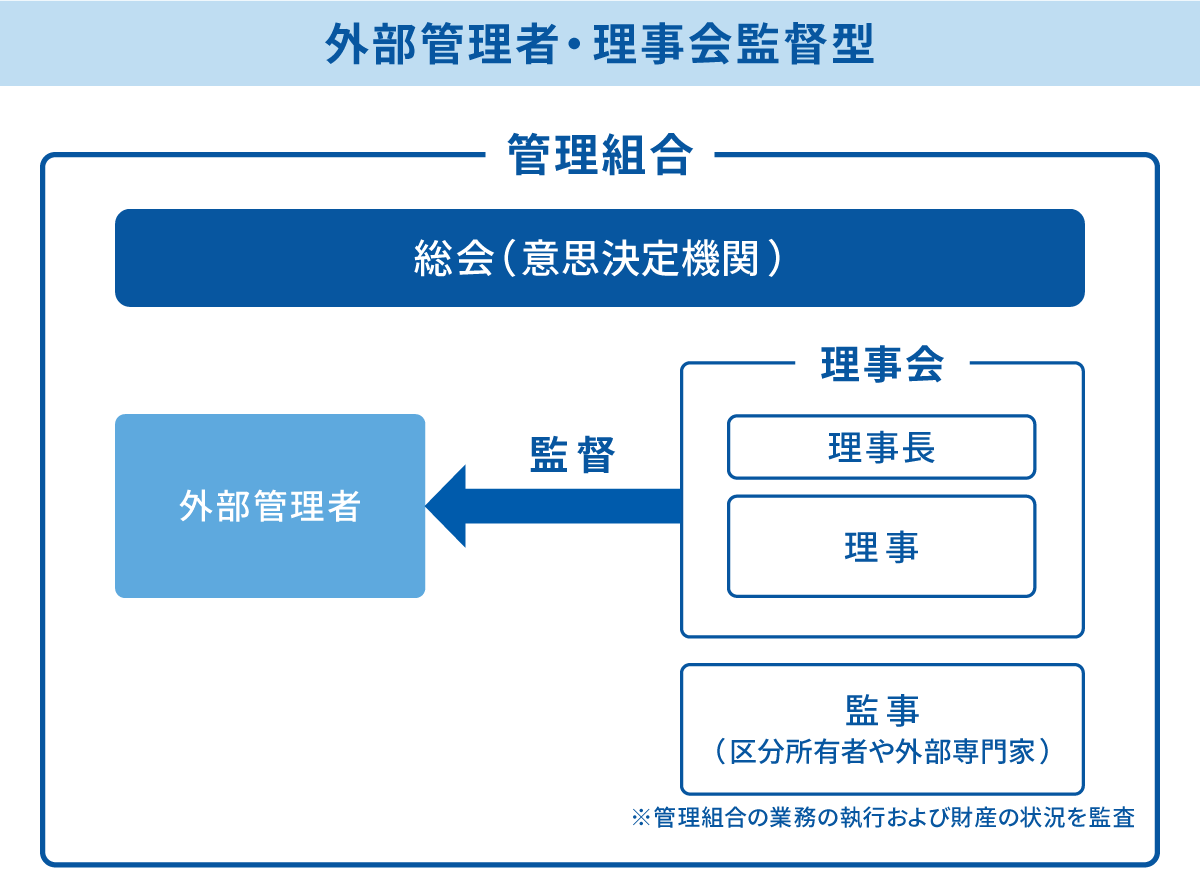

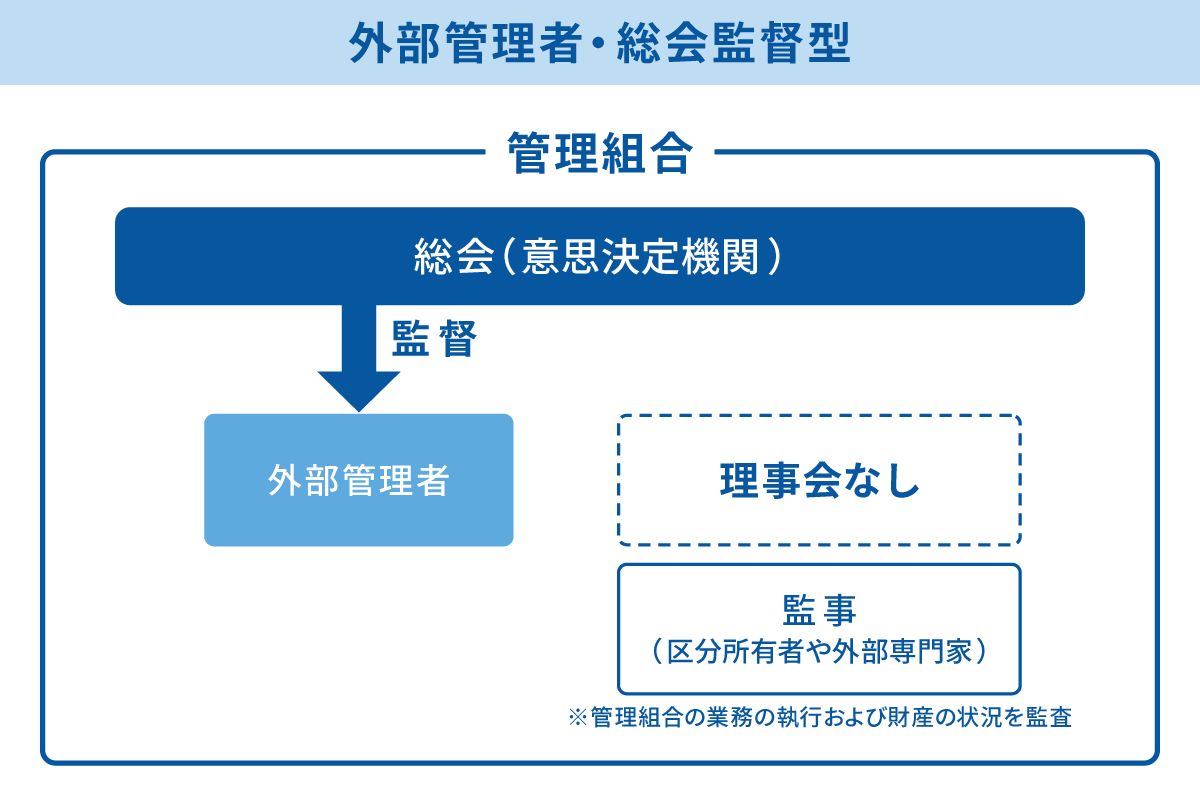

外部管理者方式については複数の類型がありますが、(図表参照)大別すれば、理事会を設置する方式と理事会を設置せず外部管理者に一任する方式となります。それぞれに特徴がありますが、区分所有者の負担軽減という観点では、後者がより効果的と思われます。

――外部管理者方式で組織や体制はどうなるのでしょうか?

理事会が設置される場合は、従来の方式と大きな違いはありません。理事会が設置されない場合も、管理組合の最終的な意思決定機関である総会は当然残ります。また、管理者を監督する立場である監事という役割も残ります。

外部管理者方式のメリットや注意点

――高経年マンションにとって、外部管理者方式はどのようなメリットがあるのでしょうか?

前述の負担の軽減以外にも、区分所有者の高齢化が進んだマンションでは、理事(長)の担い手がいないことで、管理組合運営に支障が出るケースもあります。外部管理者方式はそのような高経年マンションの管理不全リスクに対しても有効な対策になると思われます。

――外部管理者方式を導入する場合どのような手続きが必要でしょうか??

外部管理者方式の導入については、新築時(管理組合設立時)から導入するケースと、既存のマンションで導入するケースが考えられますが、ここでは、後者についてご説明します。前述のように管理者については管理規約で定めることになりますので、管理規約が外部管理者方式を想定していない場合は、管理規約を改正する必要があります。管理規約の改正には、区分所有法31条によって特別決議(区分所有者と議決権の双方で3/4以上の賛成)が必要です。

――「外部管理者方式」導入の際の注意点を教えてください

導入に当っては、前述の類型の中からどの方式にするのかという判断が必要です。外部管理者の選定についての検討も必要です。また、外部管理者に対する費用の支払いが生じることをデメリットと捉える区分所有者もいらっしゃるでしょう。導入には、区分所有者の皆さまにメリットや課題を理解していただくだけでなく、先に述べた管理規約改正のための検討作業や合意形成活動が必要です。国土交通省作成のガイドラインでは、外部管理者方式の導入を検討することについて、説明会の実施や、検討に当たっての総会決議(推進決議)を実施する方法が示されています。それらを勘案すると、導入までには一定の期間が必要になることにも注意が必要です。

マンション再生に与える影響

――外部管理者方式がマンション再生に与える影響は?

・外部管理者方式の位置づけ

外部管理者方式は、管理組合運営の選択肢として用意された制度です。改修や建替え等のマンション再生を加速するための仕組みという位置づけではありません。

・再生の検討は「区分所有者が主体」

改修や修繕等の検討に際して、ガイドラインには、管理者とは別の区分所有者による専門委員会等の組織の設立について言及があります。区分所有者ではない外部管理者が、マンション再生を主導することに、区部所有者の皆さまの理解を得られにくいことも想定されます。外部管理者方式の導入は、再生の検討とは切り離して、あくまで管理組合運営の課題への対応として考えるべきでしょう。

――外部管理者方式以外で、管理組合活動の課題への対応事例はありますか?

上述のとおり、区分所有者の高齢化等による、理事会運営等の課題は、高経年マンションに共通する問題ですが、外部管理者方式以外の対応も考えられます。

過去に当社がサポートした管理組合では、「理事の資格を、区分所有者の親族等にも広げる」や「理事会とは別に専門委員会を設置し、再生の検討を諮問する」「再生検討について外部の専門家に協力を依頼する」等の対応をとった管理組合がありました。

どのような対応をとるかは、管理組合やマンションの状況に応じて検討する必要があります。まずは信頼できる専門家と相談して、複数の選択肢を比較検討することから始めることをお勧めします。

- 記事監修

- マンション建替え研究所

- 2011年4月開設。旭化成が注力してきたマンション建替え等において、検討の初期から合意形成も含めたサポートを実施。

幅広く蓄積してきた情報の集約・分析と課題抽出を行い、定期的に情報発信を行う。 - マンション管理士/再開発プランナー/マンション建替えアドバイザー等の資格を持つ研究員が、専門知識を活かして活動。

・管理組合等に対する勉強会やセミナーの実施、行政等主催セミナーでの講演

・国土交通省をはじめ行政からのヒアリングに対応、メディア向け情報発信および取材対応

・建替えノウハウや事例紹介のパンフレット作成、情報分析による「マンション建替え 調査報告書」の定期的発行 - 所属団体:(一社)不動産協会、(一社)再開発コーディネーター協会、定期借地権推進協議会等

著書:「Q&Aマンション建替えのすすめ方」他

新着コラム

お問い合わせ

マンション再生を考える皆さまを

ご要望に合わせて

サポートしています。