SPECIAL COLUMN

専門家に聞く「等価交換」

お金のかからない土地活用方法のおすすめ5選!

選び方や注意点を解説

更新日:2025年4月

低金利が続く中で、土地の有効活用について検討する方が増えています。しかし、人口減社会に突入していることに加えて、新型コロナウイルス感染症などの影響で世の中が大きく変わった中、多額の初期投資をためらう方も多いことでしょう。そうした中で、大都市圏に容積率の高い土地を保有している場合、お金のかからない土地活用として、「等価交換マンション事業」が有効な選択肢の一つとなります。これまで数多くの事業を手掛けた当社が、そのノウハウを紹介いたします。

資金負担なしで土地活用はできる?

「土地は持っているけれど資金に余裕はありません。良い場所に土地があるので、資金負担なしで土地の活用ができないでしょうか。」不動産活用のコンサルティングを行っていると、こんな相談を受けることがあります。この問題を考えるために、まずは土地の有効活用方法について選択肢をご紹介します。

| 土地活用の選択肢 | 具体的な活用例 |

|---|---|

| 建物の賃貸 | 賃貸住宅、貸店舗、賃貸オフィス |

| 土地の賃貸 | 定期借地権 |

| 土地の売却 | 単純売却、買換え |

まず、建物の賃貸は、土地所有者本人が資金を負担して建物を建築して行う事業です。

次に、土地の賃貸は、土地所有者が初期投資を行わず、土地を貸して地代を得る事業手法です。

しかし、建物の賃貸であっても、建設協力金方式や、土地を売却して事業用資産(建物)への買換え、その発展形の等価交換マンション事業など、資金負担なしでも土地を活用することは可能です。これらのお金のかからない土地活用の手法について、仕組みを詳しく解説いたします。

お金のかからない土地活用方法5選とメリット・デメリット

お金のかからない活用方法には、以下の5点が挙げられます。

- ①暫定利用

- ②建設協力金方式

- ③定期借地権活用

- ④土地を売却して他の事業用資産に買い換える

- ⑤等価交換マンション事業

各手法について、メリット・デメリットも踏まえながら詳しくみていきましょう。

①暫定利用

土地が更地状態であればコインパーキング等、また既存建物があるときは、その建物を暫定利用する手法等が考えられます。建物は、築年数などの事情で借り手を見つけることが難しい場合があります。

②建設協力金方式

貸店舗などを建築する際に、入居希望テナントに建物の建築資金を立て替えてもらい、家賃収入から立替え金の返済金を差し引く手法です。たとえば、建築資金が2400万円、建物賃貸契約を10年として締結するとしましょう。家賃が月額50万円の場合、実際には50万円から20万円(=2400万円÷120月)の返済金を差し引いた30万円を毎月収受することになります。※1

つまり、テナントから融資を受けている事業手法なので、借入金によって事業が成立していると考えるべきでしょう。

注意点として、期間途中でテナントが中途解約をしたときの立替え金の残金の取り扱いなどがあります。

※1:説明上、金利は附さない前提の場合

③定期借地権活用

定期借地権とは、期間満了で契約が終了することを法律で定めている借地権です。その意味では、地主も安心して利用できる権利です。地主は原則として土地を貸すだけであり、土地上の建物は借地人が建築するため、基本的には資金負担なしで土地活用ができる手法といえます。借地借家法における定期借地権の概要は以下の通りです。

| 条項 | 借地期間 | 用途 | 契約形態 |

|---|---|---|---|

| 23条 | 50年以上 | 特になし | 書面 |

| 23条1項 | 30年以上 50年未満 | 専ら事業の用 | 公正証書 |

| 23条2項 | 10年以上 30年未満 | 専ら事業の用 | 公正証書 |

| 24条 | 30年以上経過後に建物を買取ることで借地権が消滅 | 特になし | 特になし |

なお、法律で定めた内容を満たしていないと定期借地権は成立しないので、注意が必要です。定期借地権の活用を検討するときは、専門家と一緒に検討されることをお勧めいたします。

メリット

- ・長期間安定した経営が可能

- ・事業リスクが低い

- ・地主は建物管理の必要がない

- ・住宅所有目的の場合は、固定資産税の軽減効果がある

デメリット

- ・土地の利用が長期間固定される

- ・収益性があまり高くない

- ・この問題にかかる専門家が多くない

- ・残存期間が短くなると、相続税効果が薄くなる

④土地を売却して他の事業用資産に買い換える

所有地を売却して、得られた資金で新たに収益不動産を購入する「買換え」も、資金負担なしでできる土地活用の一つです。従前の土地が事業用途であれば、税制上の買換え等が適用可能となるので、一つの選択肢となります。ただし、計画地が思い入れのある土地等で、その土地との縁を切りたくないような場合には、受け入れにくいことでしょう。

メリット

- ・借入金がないため事業リスクが低い

- ・優良物件に買い換えると、安定した経営が可能

- ・従前も事業用であれば、

買換え特例等の適用対象となるケースもある

デメリット

- ・売買での仲介料や、購入時の不動産取得税等の発生

- ・好景気下では、優良な買換え先を見つけることが難しい

- ・買換え特例を利用できるときでも100%買換えはできない

- ・土地との縁が無くなる

⑤等価交換マンション事業

等価交換マンション事業は、土地所有者とデベロッパー(以下「事業者」といいます)との共同事業です。

具体的には、土地所有者が土地を出資し、事業者は建築資金を出資して土地上にマンション(あるいは区分所有ビル)を建築します。出来上がった建物の部屋(区分所有権)をそれぞれの出資分に応じて配分する事業手法です。

等価交換マンション事業についてくわしくはこちらの記事をご確認ください。

メリット

- ・譲渡税の優遇措置を受けられる(地域制限あり)

- ・共有物分割や遺産分割に有効

- ・土地との縁を継続できる

- ・土地の最有効活用が可能

デメリット

- ・土地全体の所有権がなくなる

- ・税優遇措置を受けると、減価償却費が少なくなる

- ・事業途中で事業者が倒産する場合のリスク

- ・土地の最有効活用が可能

少額の資金が用意できる場合の土地活用方法

次に、少額の資金であれば用意できる場合に考えられる土地活用についてご紹介します。

①既存の建物などがある場合

用意できる資金で建物の改修をするという考え方があります。建物の構造がしっかりしている場合には、有効な手法となる可能性があります。ただし築古の場合、立地が良い場合を除くと、リノベーション賃貸だからといって借り手がすぐに見つかるとは限りません。

②既存建物等を解体・撤去する場合

手持ち資金等で解体・撤去費用をまかなうことができるときは、その後に駐車場経営等を行うケースが考えられます。

③定期借地等で土地を貸す

基盤整備(整地や分筆、開発道路敷設など)が必要な場合には少額の資金投資が必要となる場面があります。

④貸コンテナ

賃貸住宅や店舗を建設する場合と比較すると、初期資金は少なくて済むと思われますが、それなりの費用負担が必要になると思われます。

お金のかからない土地活用方法の選び方

今回は、「お金のかからない土地活用」について考えてみました。

最後に、お金のかからない土地活用の選び方について考えてみましょう。

実現性があるか

まずは、実現可能性です。土地活用は、土地所有者が土地という素材を用いて行う事業です。土地所有者によって活用目的は様々ですし、土地の特色もそれぞれ異なります。他でうまくいっている事業が、自分自身の計画の中で必ずしもうまくいくとは限りません。そのため、土地活用に詳しい専門家に相談をしながら検討されることを推奨いたします。

土地の立地、広さや形状はどうか

土地活用の具体的な検討をするためには、土地の立地環境や土地を取り巻く条件が極めて重要な要素となります。土地の特性を踏まえて有効利用の検討を進める必要があるのです。特に、資金負担なしで活用するのであれば、これまでご紹介した手法の特色を理解したうえで具体的な検討を進めていくことになります。

なお、マンションに適した立地であれば、土地面積が狭い場合や、変形地で計画を進めにくいときでも、隣接地と共同化する方法で等価交換マンション事業を進められる場合があります。

収益が見込めるか

土地所有者の抱える課題を解決ために土地活用を進めることは少なくありませんが、どのような場合であっても「収益性の確保」は重要なテーマです。そのためには、「収入をより多くする」か「支出を減らす」ことが重要になるのですが、この中で支出を削減するために「借入れの依存度を減らす」ことは有力な手法の一つとなります。

特に、駅前立地等、人気の高い地区で高度利用が可能な土地であれば、等価交換マンション事業により取得した住戸等を賃貸すれば、借入れに依存しないでも安定した収益を確保することが可能となります。

等価交換マンション事業で土地活用を実現した事例

等価交換の一般的なデメリットをいくつか挙げてみましょう。

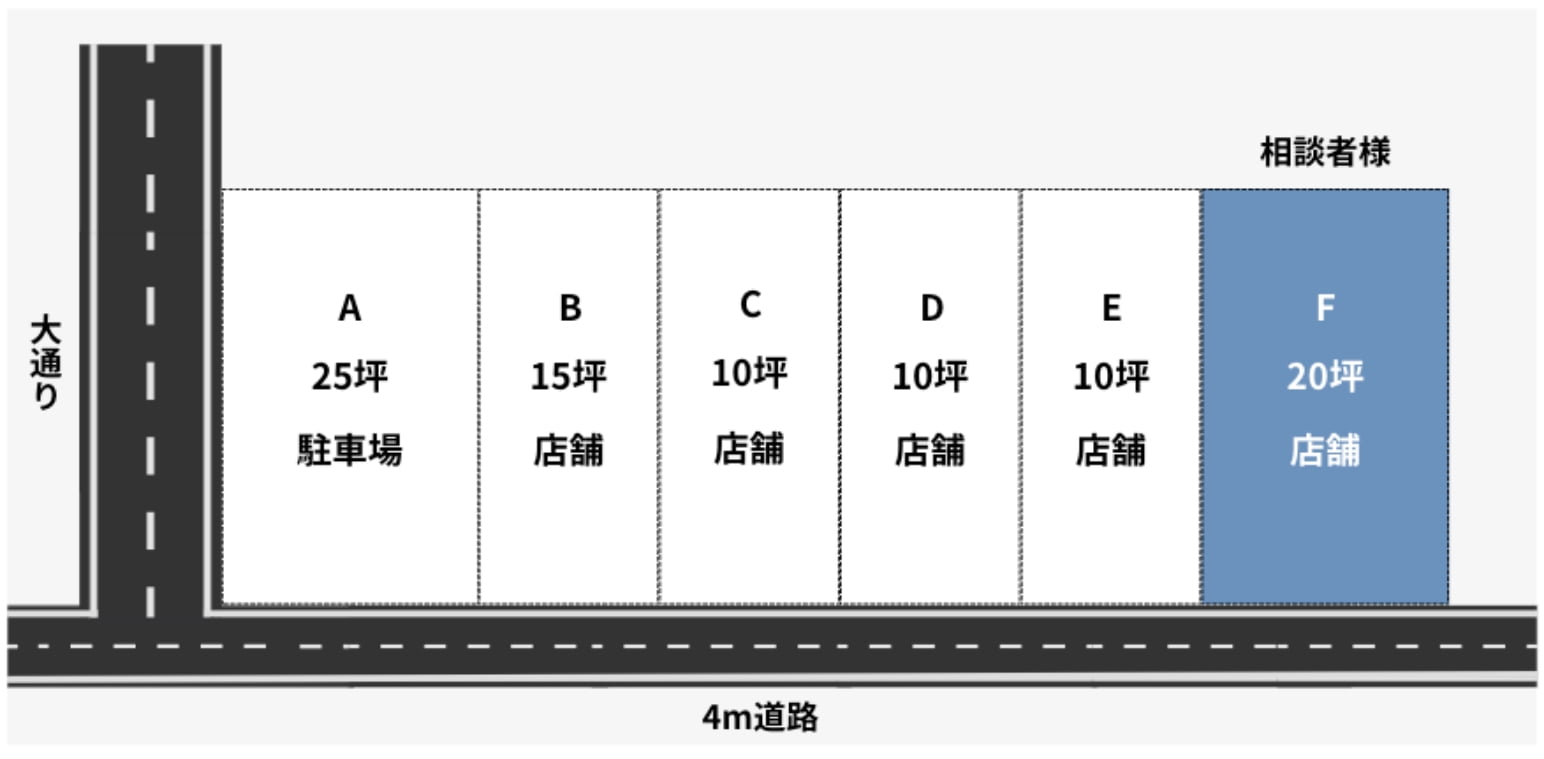

マンションの建築をする場合は、容積率(土地の面積に対して建築可能な建物の延床面積の割合)が高い場所で、まとまった面積の土地があることが条件となります。一つ一つの土地は大きくなくても、いくつかの土地で共同化することでマンションを計画できる規模になるケースがあります。ここでは、小規模宅地をまとめて等価交換マンション事業を進めた事例をご紹介します。

都心部で約20坪を所有する人物(F土地所有)から、「等価交換方式で建替えができないか?」という相談を受けました。単独だと面積が足りず、等価交換事業は成り立ちませんが、隣接するA・B・C・D・E土地を併せると事業が可能な規模となります。それぞれの建物の老朽化が目立っていたため、「建替え」も検討されていましたが、F土地とA土地以外は、面積が10~15坪であったため、単独で建替えたとしても希望する間取りは実現できませんでした。また、6つの土地の中で一番大きく、大通りに面しているA土地も、単独で高層建築物を検討すると、階段室のほかエレベータも設置する必要があり、実際に利用できる面積が大幅に制約されてしまいます。 そのため、最終的には6つの土地を共同化して等価交換マンション事業を進めることになりました。

共同化について総論で賛成は得ていたものの、個々の課題を抱えていたため、合意形成を図る中で、それらの課題への対応も必要となりました。事業により店舗も新しくなったほか、災害にも強い建物となったので、木造密集地のため災害時に不安を抱えていた街の安心・安全に寄与することとなり、土地所有者の皆様に喜んでいただくことができました。

お金のかからない土地活用は専門家に相談しながら進めよう

今回は、お金のかからない土地活用として、等価交換マンション事業を中心にいくつかの手法を紹介しました。中でも等価交換マンション事業のように中高層建築を前提とした計画を進めるときは、建築を制約する要件もあるため、単純に「土地面積×容積率」で検討の可否を判断することは危険です。

加えて、税務について検討が必要となる場面も少なくないので、早い段階から専門家とともに検討する姿勢が重要です。

ご関心のある方は、当社相談フォームからご相談ください。

記事監修

大木祐悟

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズグループで35年以上にわたり、土地の有効活用についてのコンサルティングに従事。相続、共有物分割、借地借家、マンション再生を中心に実務に携わるとともに、情報発信をしている。国土交通省の検討会等に参画するほか、不動産流通推進協会の各種セミナーへ登壇。著作として「定期借地権活用のすすめ」「等価交換マンション事業のすすめ方」「建築の視点で見る相続と土地の分割・活用」他。

【保有資格】宅地建物取引士、マンション管理士、再開発プランナー、AFP