SPECIAL COLUMN

専門家に聞く「等価交換」

不動産の等価交換とは?

メリット・デメリットや向いている条件を解説

更新日:2025年4月

社会情勢が大きく変わる中で、不動産活用においてもも、負担の少ない事業手法を検討する土地所有者が増えています。

こうしたなかで、本記事では、今、注目されている不動産における等価交換の仕組み及び、メリット・デメリットについて解説していきます。

不動産における等価交換とは

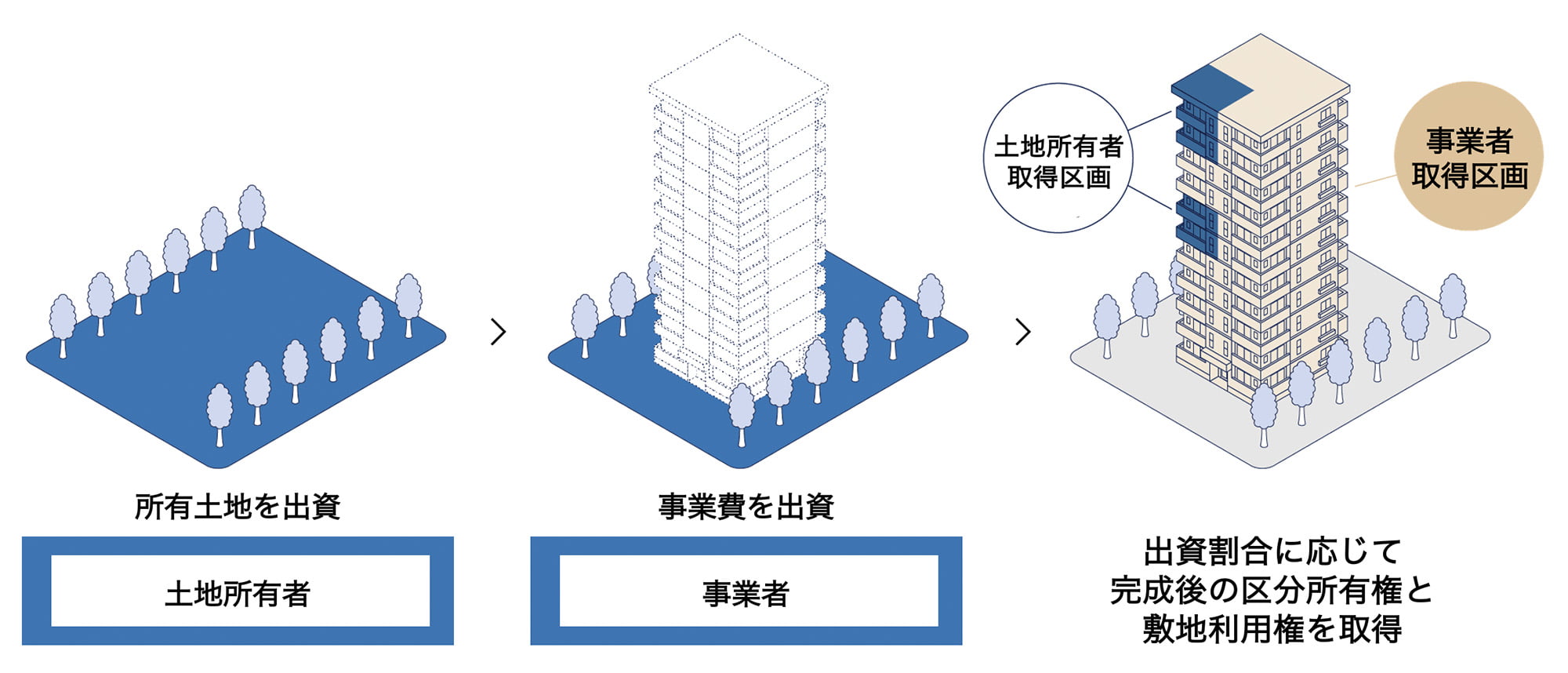

ここでは、等価交換方式でマンションを建築する事業について解説します。等価交換とは、土地所有者が土地を、マンション開発業者(以下「事業者」といいます)が建築資金を出資して、マンションを建築し、それぞれの出資分に応じて完成したマンションの権利(区分所有権と敷地利用権)を取得する事業を意味します。 土地所有者が借入などのリスクを負うことがない仕組みの事業です。

土地所有者の立場から考えると、自ら出資(≒売却)した土地の価格に相当する区分所有権を取得する事業であるため、「等価交換」と呼ばれていますが、土地の価格と区分所有権の購入額がイコールでなければいけないわけではありません。たとえば、土地価格よりも低い金額で区分所有権を取得し、差額は現金を収受することも可能ですし、逆に土地価格に追加で資金を拠出して区分所有権を取得することも可能です。

土地の売却との違い

相続した実家の土地の活用に迷い「売却」を選択するケースもありますが、多くの場合、売却した代金の運用に悩むことになります。等価交換は、土地の売却と、売却代金の運用(土地上に建築されたマンションを取得)を合わせた事業手法となります。取得した住戸に居住することもできますし、賃貸で運用することも可能となります。

等価交換のメリット

土地所有者の立場からみた等価交換の主たるメリットは次のとおりです。

- ①借入金(ローン)なしで土地活用ができる

- ②譲渡税の優遇措置を受けられる

- ③共有物分割や遺産分割に有効

- ④土地との縁を継続できる

- ⑤土地の最有効利用が可能

以下、それぞれについて見てみましょう 。

①借入金(ローン)なしで土地活用ができる

土地所有者は土地を出資(売却)して、土地評価相当分の区分所有権を取得するので、原則として事業に資金を投下する必要がありません。そのため、借入金なしで不動産の活用が可能となり、結果として事業リスクが低く、収益性が高い事業を実現できる場面も多くなっています。

②譲渡税の優遇措置を受けられる

通常は土地を売却すると、売却により得た利益(譲渡益といいます)に対して、個人の場合は譲渡税が、法人の場合は法人税が課されます。このうち三大都市圏の特定市で一定の要件を満たす等価交換を行うときは、個人については買換え特例(課税が繰り延べられ、売却時点で譲渡税がかからない優遇措置)の利用が可能となります。

※立体買換特例(措法37条の5)

既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

③共有物分割や遺産分割に有効

相続した土地を分割するときに、共有でなく「現物分割」を選択した場合、マンションに適した高度利用が可能な土地を細かく分割してしまい、土地の価値を毀損してしまうケースが少なくありません。一方で、「土地の共有」を選択すると、将来的に様々な問題が発生する可能性もあります。そこで、相続させる土地上に予めマンションを建築すれば、マンションの区分所有権と土地の共有持ち分権(敷地利用権)は原則として一体化されるため、現物分割するよりも効果的に土地の分割が可能となる場面が少なくありません。

なお、相続により一度共有関係となった土地について、共有物分割を検討する際に、等価交換が用いられるケースもあります。

④土地との縁を継続できる

借入金なしで土地活用を進めるようなときは、土地を売却して他の収益不動産に買い換える手法が選択肢となります。しかしながら、「生まれ育った実家」等、土地所有者にとって思い入れのある土地を売却して他の場所の不動産を購入することは、経済面から見ると合理的であったとしても、心情面での抵抗は少なくないと思われます。一方で、等価交換であれば、土地との縁を継続することができます。

⑤土地の最有効利用が可能

利便性が良く高度利用が可能で、面積もある程度まとまった広さの土地は、できるだけ有効に利用すべきだと思います。ただし、このような土地を最有効利用するときは、建物の規模も大きくなるため、事業資金もかなり大きくなってしまいます。

もちろん、手持ち金を投下できれば良いのですが、借入れで資金をまかなう場合には、相応のリスクもあるため、個人はもとより法人であっても、本業以外で多額の借入れをすることを嫌うケースは少なくないと思われます。その点、等価交換であれば、原則として土地所有者は資金の拠出がないので、最小リスクで土地の最有効利用が可能となります。

等価交換のデメリット

等価交換の一般的なデメリットをいくつか挙げてみましょう。

- ①土地全体の所有権がなくなる

- ②税制上の特例を受けると、減価償却費が少なくなる

- ③等価交換成立までに時間と労力がかかる

- ④事業途中で事業者が倒産するリスク

以下、それぞれについて見てみましょう 。

①土地全体の所有権がなくなる

メリットのところで、「土地の縁が継続できる」点を挙げました。しかし、マンションを取得した時は土地の共有持ち分権を有しているにすぎません。そのため、「なにがなんでも土地の権利をすべて維持したい」と考えるケースでは、等価交換での対応は難しいかもしれません。

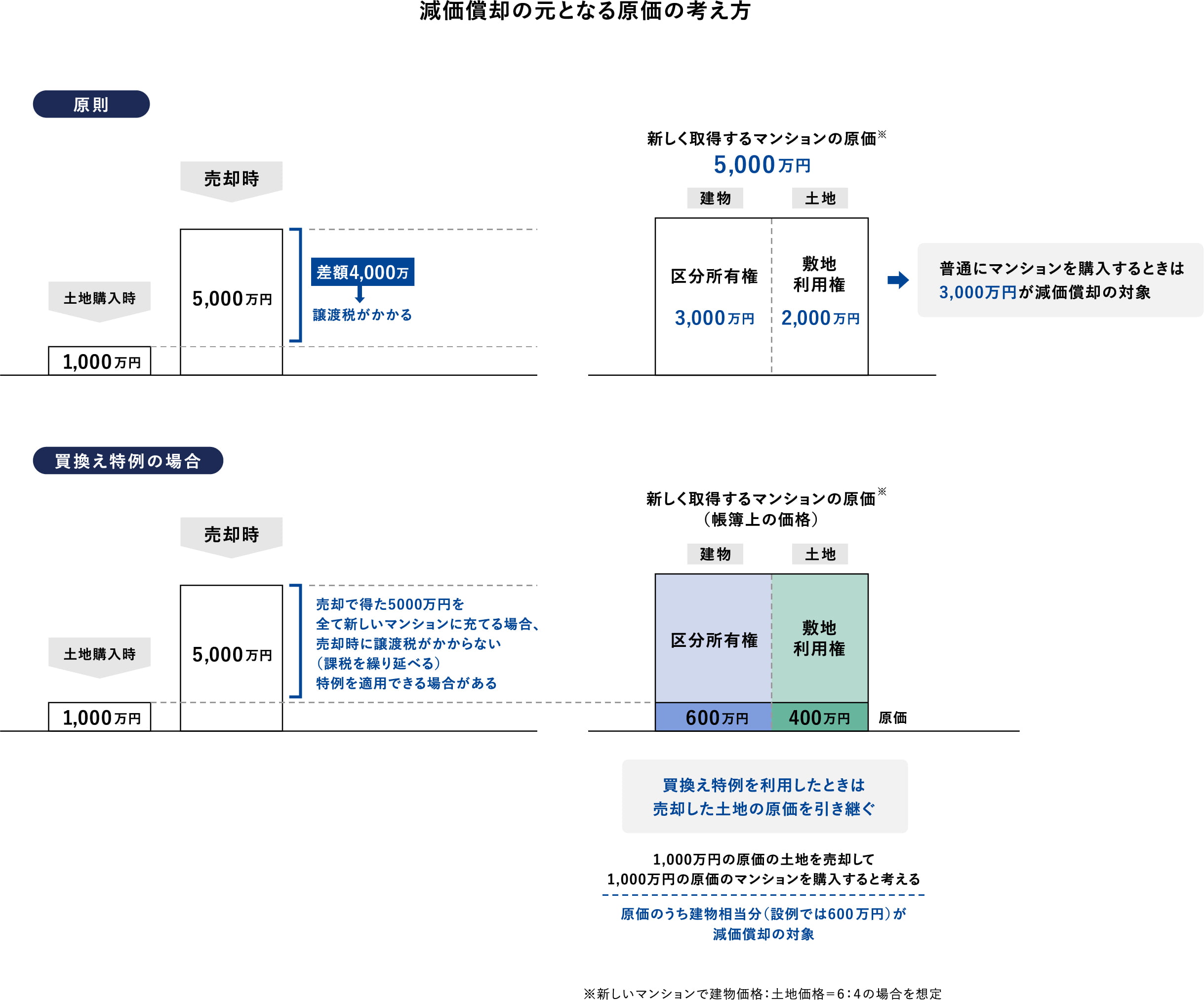

②税制上の特例を受けると、減価償却費が少なくなる

メリットで挙げた「譲渡税の優遇措置」を受けられる理由は、買換え後の土地建物が売却した土地の原価を引き継ぐことによります。例えば、5,000万円のマンション(区分所有権が3,000万円、敷地利用権が2,000万円とします)を取得した場合で考えてみましょう。この場合、買換え特例の適用を受けると、土地の売却をした時点の譲渡税は発生しませんが、新しく取得したマンションの帳簿上の価格は5,000万円ではなく1,000万円(売却した土地の原価の繰り延べ)となるので、減価償却のベースも1,000万円となります。

仮に等価交換で取得したマンションを賃貸するときは、減価償却費が少なくなる分、不動産所得が多く計上されることになります。現実には、譲渡税とその後の所得税を比較したうえで、等価交換を進める際に、敢えて買換え特例を適用されないケースもあります。

③等価交換成立までに時間と労力がかかる

等価交換そのものは、決して複雑な事業ではありません。しかし、仕組みを理解することから始め、経済条件等を含めて事業の合意が整った後も、建築する建物の許認可の取得や、土地所有者が取得する専有部分の特定等も必要となるので、事業のスタートから完成までにはそれなりの時間と労力がかかります。

④事業途中で事業者が倒産するリスク

土地所有者と事業者との間で等価交換契約を締結後に、建物の工事が始まるため、建物の規模にもよりますが、工期は短くても1年数か月、長ければ2年以上かかることも少なくありません。仮に、この期間中に事業者が倒産するようなことになるとかなり面倒なことに巻き込まれる可能性があります。このようなことを考えると、事業者は、安定した企業を選択すべきであることが理解できます。

等価交換の2つの種類

等価交換の一般的なデメリットをいくつか挙げてみましょう。

等価交換を事業化するときの事業手法は大きく次の二つの方式があります。

①全部譲渡方式

事業者に土地をすべて売却したあとに、完成したマンション(区分所有権と敷地利用権)を改めて事業者から購入する方式です。全部譲渡方式の場合は土地の権利を一度事業者に売却のうえ、その売却収入で完成後の区分所有権6戸と敷地権としての共有持分1/3を事業者から購入することとなります。

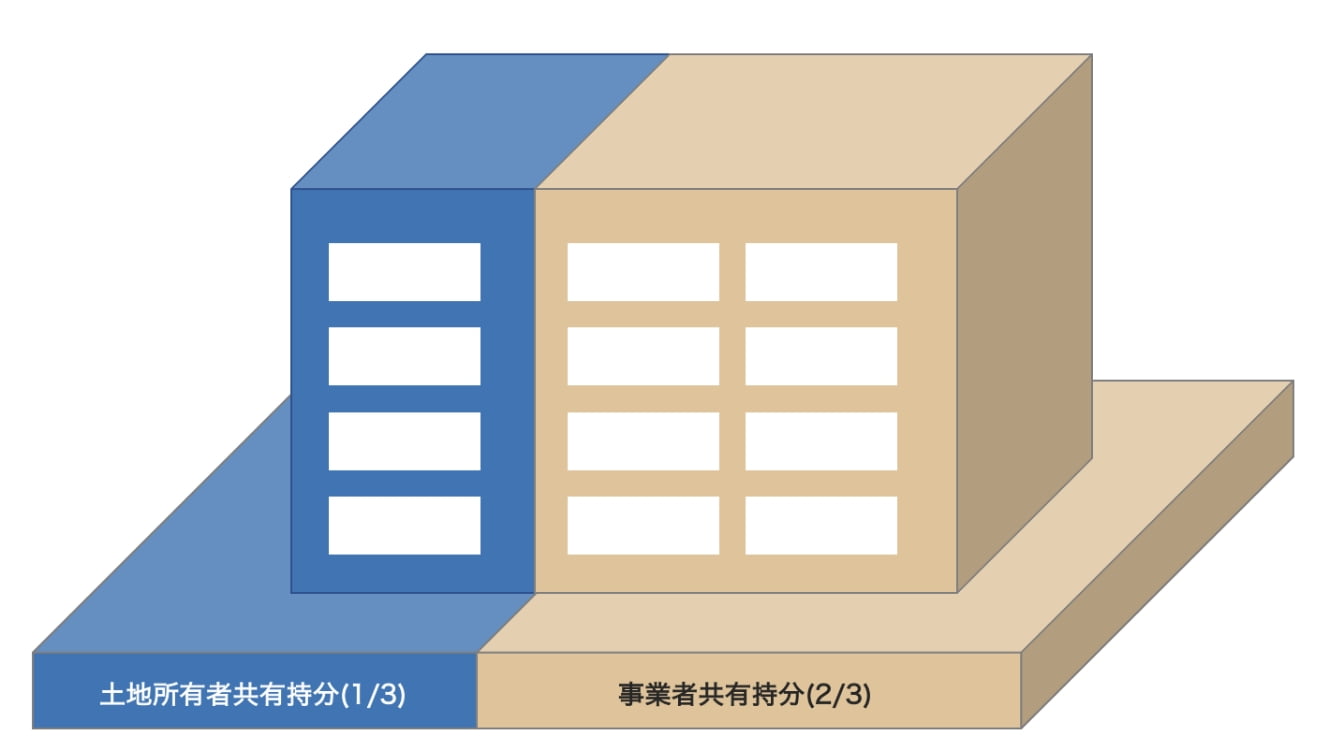

②部分譲渡方式

完成後のマンションで事業者に帰属する土地持ち分だけを売却し(自らの所有となる土地持ち分1/3を留保し)、完成後のマンションの区分所有権のみを購入する方式です。下図のケースで考えると、土地所有者が売却するのは土地持分2/3で、その売却収入で完成後の区分所有権6戸を事業者から購入します。

それぞれメリット・デメリットがありますが、事業者が関与する場合は、部分譲渡方式を採用するケースは稀で、通常は全部譲渡方式でないと対応していません。等価交換の解説書の中には、部分譲渡方式が原則で、全部譲渡方式は原則でないような解説をしているケースもありますが、実務面ではここで述べた通りであることは理解しておくべきでしょう。

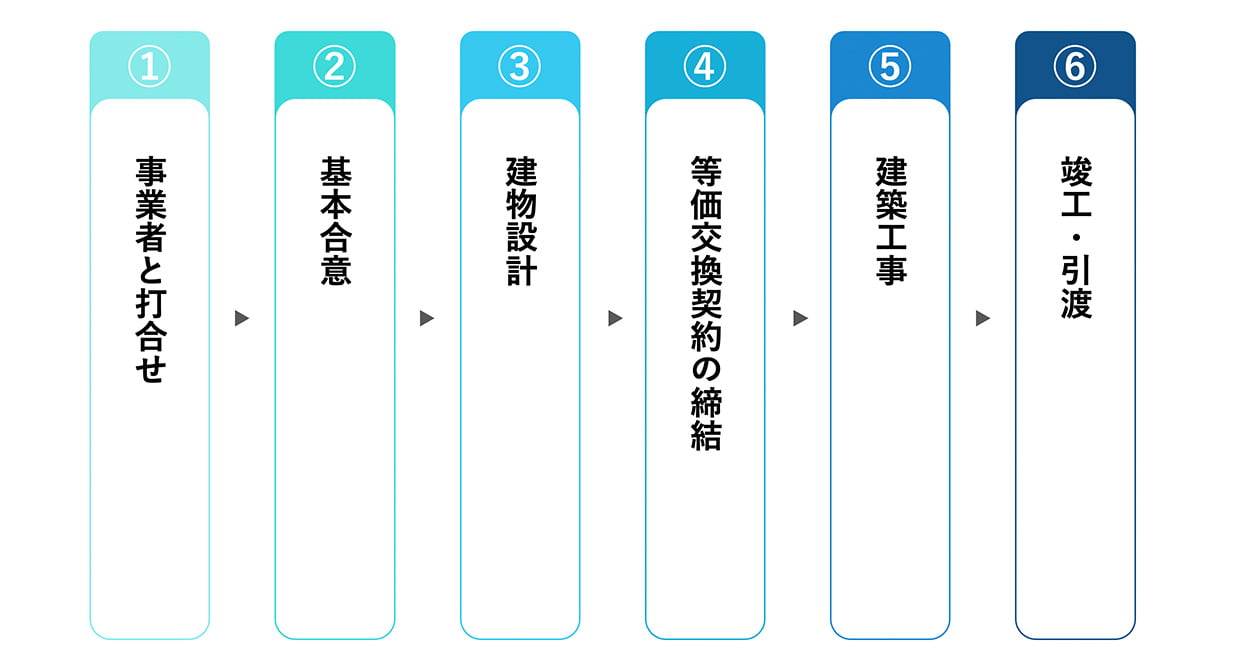

等価交換の流れ

等価交換の大まかな流れは次のようになります。

①事業者と打ち合わせ

多くの場合は、土地の有効活用手法の一つとして等価交換の内容を土地所有者が理解したうえで、概略の建物計画を確認しながら具体的な打ち合わせを進めます。この際、経済条件とともに、土地所有者は「どのような住戸を何戸取得する」か、或いは「土地売却額の全額でマンションを取得するのではなく、一部は現金で取得したい」等の希望について並行して打ち合せます。

等価交換により、土地所有者が直面する課題の解決が可能か否かの検討を行うこともあります。

②基本合意

事業者と土地所有者が協議を進めた結果、等価交換を進めることについて当事者間で合意したときは、合意事項について書面で取り交わします。

③建物設計

基本合意を交わした後、更に建物設計を精査して、設計計画を確定します。土地所有者が取得する住戸の間取りや設備仕様の希望を、この時点で可能な限り盛り込みます。確定した設計計画をもとに建設会社から見積りを取得して、想定した経済条件が実現可能かを確認します。

④等価交換契約の締結

建物設計が確定し、建築確認を取得後、事業者との間で「等価交換契約」を締結します。等価交換契約は、基本合意の内容がベースとなりますが、当事者間で協議した結果、当初と変更するケースもあります。

(事業内容の基本合意ができた時点で、先に土地売却契約を行い、建築確認後に完成後のマンションの購入契約を締結する場合もあります。)

⑤建築工事

等価交換契約後、土地・建物の明け渡しが終了したら、建物解体工事、続いてマンションの建築工事に入ります。

⑥竣工・引渡

マンションが完成後、新しく取得する部屋の確認などの手続きを経て、取得される住戸の引渡しを行います。

等価交換に向いているケース

等価交換の一般的なデメリットをいくつか挙げてみましょう。

ここまでお読みいただいて、等価交換に興味を持っていただいた方もいらっしゃるでしょう。そこで、次に、等価交換に向いているケースを挙げてみましょう。

■立地に関する事項

等価交換で事業を進めるときは、そもそも立地がマンションに向いている必要があります。具体的には、交通利便性や生活利便性に優れた土地であることが大前提で、そのほか「高度利用が可能である」こと「ある程度まとまった広さの土地であること」等も必要となります。もっとも、土地が比較的広くて、マンションとして人気の立地であれば容積率が200%程度でも事業化が可能なケースもありますし、相談者の土地が大きくなくても、隣接地も含めて事業化できる見込みがあれば、事業を進めることができます。

■土地所有者の目的

・借入金なしで土地活用をしたい

土地活用をする際に借入金で事業を進めるケースは少なくありません。もちろん、好立地かつ建物の計画に問題がないケースであれば、借入金による事業化を否定するものではありませんが、一方で事業規模が大きくなると借入金の額も大きくなるので、躊躇される場面も少なくないと思われます。

等価交換であれば、借入金なしで土地活用を進めることが可能となりますので、借入れをリスクと感じる場合には最適な事業手法の一つと考えてよいでしょう。

・相続に備えたい

まとまった評価の土地を所有する人にとっては、次世代への相続は大きなテーマとなります。従来から相続対策というと相続税対策と考えられる傾向が強かったのですが、併せて「遺産分割対策」や「子孫への優良な資産の承継」も重要なファクターと考えるべきです。等価交換を進めることで、税金対策になるケースも少なくありませんが、特に遺産分割対策には効果があります。敷地利用権としての土地共有持ち分権を区分所有権に紐づけることが可能であるためです。

また、借入金がないため、取得した部屋を賃貸すれば高収益も期待できるので、子孫へ優良資産を承継するという目的にも合致することも重要なポイントになるのではないでしょうか。

不動産の等価交換を行った事例

最後に、実際に等価交換をした事例について見てみましょう。相談者の概要は、表のとおりです。

| 所在地 | 東京都 都心地区 |

|---|---|

| 地積 | 約120坪 |

| 用途地域 容積率 | 第二種中高層住居専用地域、300% |

| 従前用途 | 居宅 |

| 所有者 | 個人 |

都心の人気地区に住宅を所有されており、地価も極めて高い場所であったため、相続の際にまとまった相続税が発生しました。

個人としては支払える金額ではなかったので、「延納」(相続税の分割払い)を選択したのですが、何年か返済をした時点で返済の負担が重くなっていました。「土地建物を売却して残債の返済にあてる」提案を金融機関より受けましたが、自分自身が生まれ育った土地から離れたくないという意向を相談者は持っていました。「土地を一部売却して相続税を完納し、残った土地に自宅を改めて建築する」方向も考えたのですが、手持ち金はあまりなく、土地売却益を建物取得費用に使ったとしても、一定の額の住宅ローンの借入れが必要となる状態でした。新築住宅を所有するためであっても借入はしたくないという考えが強かった相談者は、「等価交換」の存在を知り、当社に相談されました。

等価交換は、土地所有者が土地を事業者に売却したうえで、事業者が土地上に建てたマンションを買い戻す事業ですが、売却額の全てをマンションの取得に充当する必要はありません。そこで、売却額の一部(交換差金といいます)で相続税を完納し、残りの部分で土地上に建築したマンションを取得する手法を選択し、満足できる部屋を取得することができました。

現実には、建築期間中の仮住まい費用も交換差金から支払うこととなりましたが、相談者は借入金(延納した金額)の返済がなくなり、新築のマンションライフを満喫されています。

不動産の等価交換は専門家に相談しながら進めよう

等価交換は、事業スキームそのものはそれほど難しくありませんが、現実には立地特性や土地所有者の活用目的などに応じて、検討しなければいけないことも少なくありません。そのため、具体的な検討を始めるときには、まずは専門家に相談をされることをお勧めします。旭化成ホームズでは、これまで多数の等価交換マンション事業を進めてきたため、豊富な知見を有する専門家を揃えています。等価交換に興味のある方は、お気軽にご相談ください。

記事監修

大木祐悟

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズグループで35年以上にわたり、土地の有効活用についてのコンサルティングに従事。相続、共有物分割、借地借家、マンション再生を中心に実務に携わるとともに、情報発信をしている。国土交通省の検討会等に参画するほか、不動産流通推進協会の各種セミナーへ登壇。著作として「定期借地権活用のすすめ」「等価交換マンション事業のすすめ方」「建築の視点で見る相続と土地の分割・活用」他。

【保有資格】宅地建物取引士、マンション管理士、再開発プランナー、AFP