防災セミナーイベントレポート

2024.6.23

2024年は元日に能登半島地震という大きな災害が起こりました。近年は地震だけでなく台風被害、水害など日本のさまざまな場所で大きな災害が発生しています。

そこで「ペット防災」をテーマにしたセミナーを、対面型とオンラインの両方で開催しました。

防災セミナーは2020年にも開催し好評を博しましたが、防災に関する情報は常に変化しているので、改めて知識のアップデートを行いました。

ここでは、オンラインセミナーの様子をレポートします。

-

講師はNPO法人ペット防災サポート協会の理事長を務めている三浦律子先生です。

三浦先生はペットサロンを経営される一方で、自らが学んだペット防災を伝える活動を精力的に行っています。そして「現場を知らずに防災は語れない」という信念のもと、実際にさまざまな被災地に足を運びペットの支援活動をされています。

実は9月7日の「ペット防災の日」は三浦先生が作られました! -

「わんちゃん向け」

-

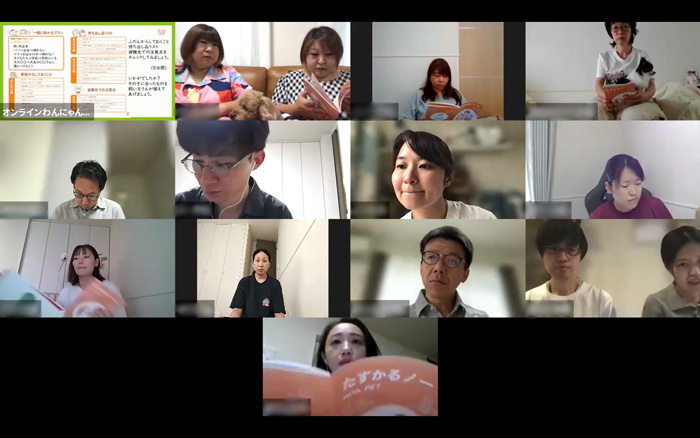

わんちゃんの部は定員を大きく上回るお申し込みをいただき、枠を増やして20組を超える皆さまにご参加いただきました。

関西からの参加、小さなお子様がいるご家庭の参加、わんちゃんと一緒の参加などもあり、オンラインの利点をフルに活用したセミナーとなりました。 -

-

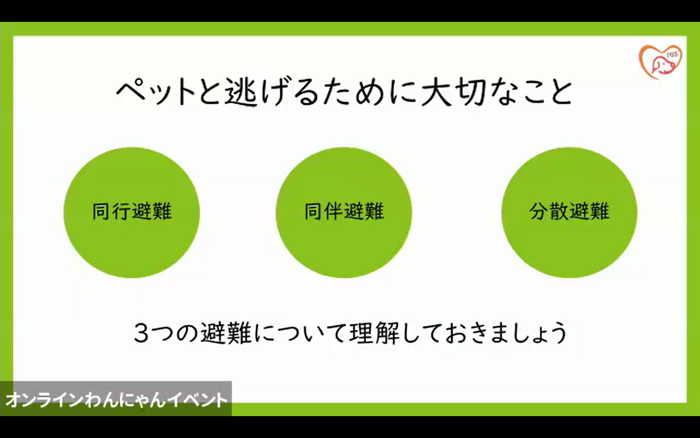

2011年の東日本大震災の際は「ペットは置いて避難する」ということが推奨されていましたが、その後顕在化したさまざまな問題により、2013年に「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」ができ、同行避難することが基本となっています。

セミナーではまず、ペットと逃げるために必要な「同行避難」「同伴避難」「分散避難」についての理解を深めました。 -

-

ペットを連れて避難する避難行動(同行避難)の時に必要な「モノ」の備えについては、具体的の用意しておきたいものの紹介や防災のためにやっておくとよい工夫が示されました。

なかでもペットと人で共通で使える「備え」としてのペットシーツの紹介は、“なるほど”と感じた方が多かったようです。 -

-

「モノ」以外に、災害に対する備えとしての飼い主の心構えや責任、住まいの対策や日頃から行っておくべきことについても改めて学びました。

-

セミナー後半は「たすかるノート with PET」を使ったワークを行いました。このノートは飼い主とペットの情報を書き込むだけでなく、自分たちがどう避難すれば良いかのフローチャートも掲載されており、テキストとしても使えます。

皆さんには“一緒にたすかるプラン”として、普段からしておくことや持ち出し品リストのチェックなどをしていただきました。

ご家族で話し合いながら記入されている方もいらっしゃいました。

-

数名に書き込んだ内容について発表していただくと、「家族で決めておくことがなかなか難しい」「災害用に光るリードを検討したい」などの声が聞かれました。

-

-

同行避難した後のペットとの過ごし方のパターンを学んだあとは、2回目のワーク。連絡する人や、目的別の準備で考えられる備蓄や持ち出し品をそれぞれ書き出しました。

参加者さまの発表では「家族以外に連絡する人が思い浮かばない」「備蓄の用意はある程度あるが、まとめていないので置き場所を検討したい」「大型犬で準備するものが大量にあり、実際どのように運ぶかシミュレーションしたい」などの気付きが聞かれ、先生がアドバイスやコメントをしました。 -

-

先生は今年の能登半島地震の被災地にも足を運ばれ、シャンプーをはじめとしたペット支援活動を行っています。被災地や避難所の様子の写真を見せながら、実際にペットが避難所でどのような環境に置かれていたのか、どのような問題があり先生自身が何を感じたのかなど語ってくださったことで、よりリアルに災害や避難所を感じ、防災について考えることができました。

-

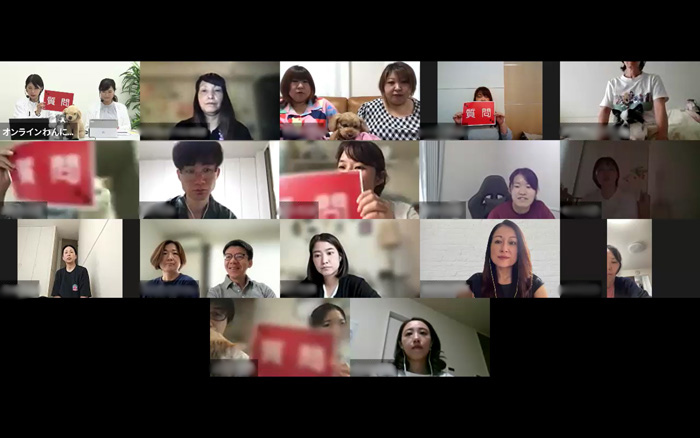

質疑応答タイムでは、事前に寄せられていた「災害時に一人で対応しなければいけないことが不安」「大型犬の場合の注意点は」「持病がある犬の場合の注意点は」という質問に加え、新たに「たすかるノートの保管場所は」「猫も飼っているが、猫のトイレはどうしたらいいか」「被災時に自分たちがなかなか家に戻れず、犬のみで過ごさざるをえないケースも想定できるが、そのための準備として必要なものは」「ヘーベルメゾンは強靭なので在宅避難を考えているが、避難所に行かなくてはいけない状況にはどういうケースがあるのか」など多岐にわたる質問が飛び出し、先生が回答しました。

「ねこちゃんの部」

-

ねこちゃんの部は予想をはるかに超える多くのお申し込みをいただき、最大限に枠を増やしても足りずに抽選とさせていただきました。ご家族での参加、多頭飼いをされている方の参加も多く、また愛猫と一緒にリラックスしながら学ぶ姿も見られました。

-

ペット防災の考え方の移り変わりや、ペットと逃げるために必要な「同行避難」「同伴避難」「分散避難」についての理解を深めたあと、ペットを連れて避難する避難行動・同行避難の時に必要な「モノ」の備えについて学びました。

特に猫の場合はこだわりが強く繊細な子も多いため、飼い主が「何をどう備えたらいいのか」迷う部分でもあります。

-

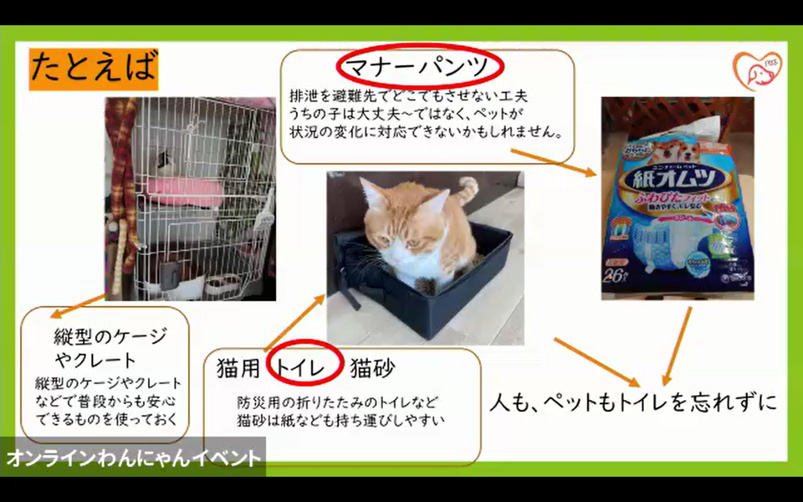

縦型のケージやクレート、猫用トイレや猫砂など、準備をするうえでどういったことに気を付ければいいかのアドバイスに加え、人とペットが共通して使える「備え」についての話もありました。

-

-

三浦先生は実際に被災地での活動で猫についてどのような依頼を受けたかを紹介しつつ、飼い主が猫のお手入れを普段からできるようにすることや、防災用品は備えるだけでなく普段から試しておくことの必要性についても触れました。

さらに飼い主の責任という観点からの備え、猫の習性を踏まえた住まい対策について話が展開されました。 -

わんちゃんの部同様に、セミナー後半は「たすかるノート with PET」を使ったワークを行いました。

まず、皆さんには普段からしておくことや持ち出し品リストのチェックなどをしていただき、記入内容や感想を発表していただきました。

-

「防災グッズをあまり揃えていないので準備を進めたい」「折り畳み式トイレなど防災グッズを試すのが不十分だと感じた。腎臓に石があっておしっこが出なくなることがある子には、再度トイレを試すことを粘り強くやっていきたい」「先生の話を聞いて水の準備の必要性を感じている」などの感想や気付きが聞かれました。

-

-

2回目のワークでは連絡する人や不在時にお願いできる人の連絡先、避難形態別の備品や持ち出し品をノートに書き出しました。猫の場合は外に連れていくことが難しいと基本的に在宅避難を考えている方が多いようで「ヘーベルメゾンが強い建物なので安心していて在宅避難を考えているが、改めて家族と連絡について確認したい」「不在時お願いできる人が難しいので、近所に猫友を作るのもいいかもしれない」という声がありました。

-

-

書き込みを行いながら実際に準備しているものを見直してくださった方も!他の参加者さまたちの参考になったようです。

-

-

先生は避難所のリアルについても紹介。能登半島地震で被害が大きかった珠洲市の避難所の様子や、実際にペット連れの被災者の方々の行動についてお話ししてくださいました。

避難先として避難所以外も候補としていくつも考えておくことの必要性や、分散避難のひとつとしての在宅避難のすすめもありました。加えて、在宅避難した際でも避難所に行って情報を集めたり、ほしい物資をリクエストしたりしてくださいと、積極的な避難所の活用を呼びかけました。 -

-

質疑応答タイムでは、事前に寄せられていた「車で避難する際に気を付けておくべきことは?」「多頭飼いの場合はどういうことが大切か」「首輪を嫌がるのでマイクロチップを考えている」「飽きてしまったごはんを食べてもらうためには?」という猫ならではの質問内容に加え、新たに皆さんから「病院に連れて行く以外でも、散歩を行うなどをしてキャリーケースに慣れさせた方がいいのか」「猫用の縦型ハードケージが仕舞ったままになっているが、組み立てた方がいいか」「夏場の防災対策の工夫は?」などの質問が寄せられました。

先生がアドバイスを直接行うことで皆さん解決の糸口や課題が見えたようです。 -

わんちゃんの部・ねこちゃんの部で共通して最後に先生が強調されていたのは、「ペットの飼い主も被災者。“迷惑になるのでは…”と躊躇せず、逃げ遅れないことが大切」ということでした。災害を乗り越えペットと生きていくためには一人ひとりの普段からの備え・行動が大事であると改めて考えさせられるセミナーでした。

さらに、今回の防災セミナーではリアルな被災現場を知る先生の生の声を聞けたことで、より一層災害を「自分事」として捉えることができました。また、ワークを通じて現在自分が行っている防災対策が充分であるかを確認し、「これから自分が何をすべきか」の問題点を浮き彫りにもできました。

アンケート結果では「わんちゃんの部」「ねこちゃんの部」ともに高い満足度となりましたが、常に更新していく必要があるのが防災対策です。このセミナーをきっかけに「たすかるノート with PET」を活用しつつ、ご家族や知人・友人の方々と情報を共有し、防災について考え続けていただければと思います。

-

今回参加いただいた皆さまには、防災アイテムとしても役立つ、+わん+にゃんオリジナルデザインのサランラップとジップロック、うんちが臭わない袋をプレゼントさせていただきました。

-

+わん+にゃん倶楽部では、今後もペットライフに役立つ学びの機会を設けていく予定です。皆さまのまたのご参加をお待ちしています!

わんちゃんの部 集合写真

ねこちゃんの部 集合写真