犬の寄生虫、おなかの中も要注意!

ノミやダニなど体表面に寄生するものを外部寄生虫、体内に寄生するものを内部寄生虫と言います。特に胃や腸などの消化管に住み着くものを「消化管内寄生虫」といいます。

寄生虫の種類によっては、人にも寄生して深刻な病気を引き起こすこともあるので、注意が必要です。

今回は「消化管内部寄生虫」について詳しくお話ししていきたいと思います。

犬の主な消化管内寄生虫

たくさんの種類の消化管内寄生虫がいますが、遭遇することの多い寄生虫は以下の通りです。

●犬回虫 ●犬小回虫 ●犬鞭虫 ●犬鉤虫 ●糞線虫 ●コクシジウム ●ジアルジア ●トリコモナス ●瓜実条虫 など

-

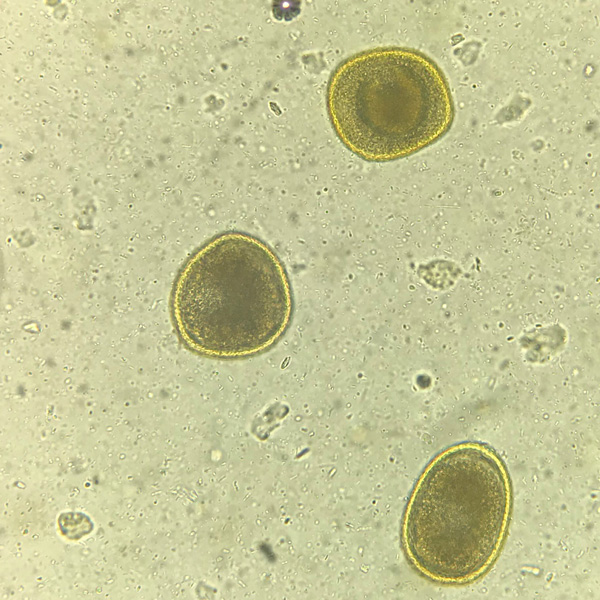

回虫卵

-

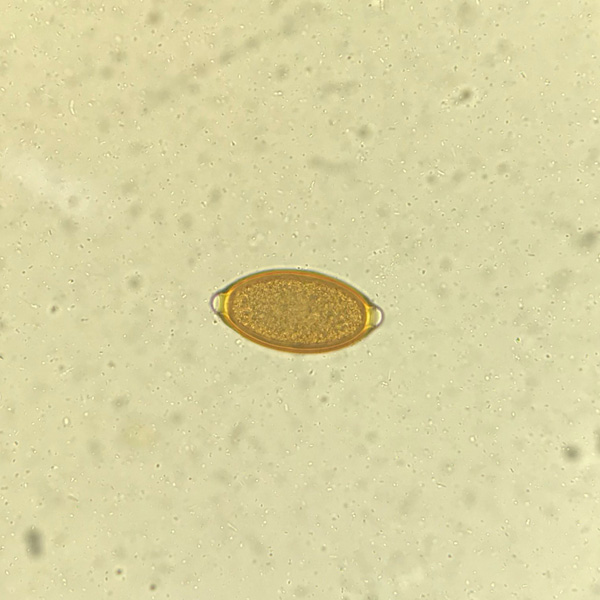

鞭虫卵

-

糞線虫

-

コクシジウム

-

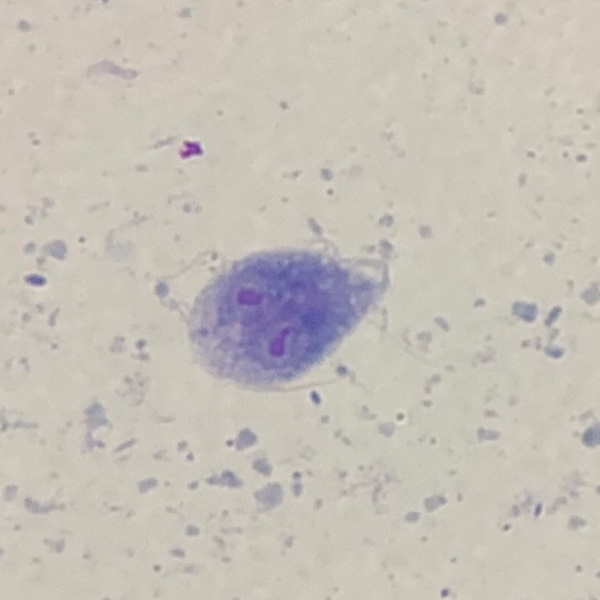

ジアルジア

寄生されるとどんな症状がでるの?

寄生虫の種類や、健康状態、犬の年齢などによっても異なります。

無症状(不顕性感染)の場合もありますが、一般的な症状としては、食欲不振、下痢・嘔吐などが見られることが多いです。

免疫がまだしっかりしていない子犬などの場合は、消化吸収不良により発育不全を引き起こしたり、命に関わることもあります。

どうやって検査するの?

犬の消化管内寄生虫の検出には、顕微鏡で直接便中の虫体や虫卵を見つける方法や、飽和食塩水を使って虫卵などを浮遊させる方法などがあります。

これらは動物病院で比較的よく行われる検査です。

ジアルジアの抗原検査キット

1回の検査で寄生虫が検出されればいいのですが、中には検出が難しい寄生虫もいます。

そのため、下痢などの症状が続き寄生虫の感染が疑わしい場合は、繰り返し便検査を行ったり、抗原検査や遺伝子検査を行うこともあります。

遺伝子検査(PCR検査)

糞便中の病原体の遺伝子を検出する方法です。顕微鏡では発見しにくいジアルジアやトリコモナスなどの寄生虫、サルモネラ菌やカンピロバクターというような下痢を起こしやすい細菌などの検出が可能です。

便を提出するだけで検査可能なのでわんちゃんへの負担は少ないですが、費用はやや高めです。

どうやって感染するの?

- 経口感染

虫卵に汚染された土壌や糞便中の虫卵を口にしてしまうことで感染することが多いです。

寄生虫を持っている生き物(ネズミ、カニ、ヘビ、カエルなど)を食べて感染することもあります。

また、瓜実条虫を持ったノミを口にしてしまうことで感染することもあるので、ノミ予防もしっかりと行いましょう。 - 経皮感染

土の中に潜む幼虫が皮膚から浸入して感染してしまうこともあります。(犬鉤虫など) - 胎盤感染・乳汁感染

妊娠した犬の胎盤を介しての胎子への感染や乳汁を介しての子犬への母子感染もあります。(犬回虫など)

治療法

オールインワン予防薬

最近のフィラリア予防薬は、ノミ・マダニや一部の消化管内寄生虫も同時に駆除できるオールインワンタイプのものが増えてきています。

- 駆虫

寄生虫の種類に合わせた駆虫薬を投与します。1回の駆虫だけではなく、数回の駆虫が必要になることもあります。定期的な駆虫を推奨する場合もあります。 - 感染のリスクを下げる

経口感染の場合は、感染している犬の糞便やその周りの土壌から感染することが多いです。他の犬の排泄物には近づけないようにしましょう。もし愛犬が感染していた場合も考慮して、排出した便は速やかに持って帰り、他の犬への感染を防ぎましょう。

ヒトに感染する可能性も?

犬の寄生虫はヒトへも感染する場合があります。

特に注意が必要なのは犬回虫です。回虫がヒトの体内に入ると、幼虫が体内を移行して内臓や眼などの各種臓器に入りこみ、様々な障害を引き起こします。特に幼児への感染例の報告が多いので、乳幼児がいる家庭は特に注意しましょう。

愛犬のトイレは清潔に保ち、犬の毛についた便から感染することもあるので、スキンシップを取った後や、食事前には必ず手を洗うように心がけましょう。

まとめ

消化管内部寄生虫はノミなどの外部寄生虫と違って目に見えず症状が出にくいため、感染を見過ごしがちです。

しかし、定期的な検査や駆虫、感染リスクを下げる行動をとることで、感染を防いだり、軽症のうちに治療したりすることが可能です

愛犬とともに元気に暮らすために、寄生虫に関する正しい知識を持ち、衛生管理と適切な対処方法をとることが大切です。

石村先生のわんわん診察室

石村拓也先生プロフィール

シリウス犬猫病院(川崎市中原区)院長。東京農工大学卒業後、横浜市の動物病院にて勤務。2017年3月、東急東横線元住吉駅そばにて現院開業。皮膚や耳の症例に精通しており、難治性の疾患で遠方から来院する患者も多い。日本獣医皮膚科学会所属。