高齢でよくみられるホルモンの病気〜犬のクッシング症候群

水をよく飲む、おしっこが多い、毛が薄い、お腹が張っている…。

そんな症状はありませんか?

もしかしたら、クッシング症候群かもしれません。

クッシング症候群の犬は、見た目にも特徴的な症状が出るほか、さまざまな合併症を引き起こすリスクがあります。

いったい、どういった病気なのでしょうか?

犬のクッシング症候群とは?どんな病気?

クッシング症候群とは別名「副腎皮質機能亢進症(ふくじんひしつきのうこうしんしょう)」とも言います。

「副腎」とは、腎臓の少し内側にある左右一対の臓器で、コルチゾールをはじめとした生体を維持する上で必要不可欠なホルモンを分泌しています。

クッシング症候群は、これらのホルモンが過剰に分泌され、体にさまざまな悪影響を起こす病気です。犬ではヒトや猫と比較して、圧倒的に発生率が高いと言われています。

犬のクッシング症候群の種類

クッシング症候群は、①脳からの指示の異常 ②副腎の腫瘍 ③薬が原因となる場合 の3種類に分類されます。

① 脳からの指示の異常

クッシング症候群の90%がこの病態に分類されます。

脳の下垂体と呼ばれる部位の腫大や腫瘍化が原因です。下垂体からは、副腎のホルモン分泌を刺激するホルモンが出ています。その刺激ホルモンが過剰に分泌されることにより、副腎からのホルモンが過剰に分泌し続けてしまう状態です。

② 副腎の腫瘍

クッシング症候群の10%がこの病態です。

脳が原因ではなく、副腎自身が腫瘍化し、ホルモンを分泌し続けることにより発症します。

③ 薬が原因となる場合

自然に発症したものではなく、ステロイドの薬を長期間使用し続けることによってクッシング症候群と同じような症状を示してしまう状態をいいます。

クッシング症候群の症状

クッシング症候群の犬は、過剰なホルモン分泌の影響によりさまざまな症状を示します。

・多飲多尿

犬のクッシング症候群の代表的な症状で、約80〜90%の割合で発生します。水をたくさん飲み、排尿の量も多くなります。

・食欲亢進

・腹部膨満

筋肉が萎縮するため、お腹がぽっこりと膨らんでいるように見えます。

・パンティング

呼吸筋の筋力低下、肝臓の腫大などの圧迫により呼吸が苦しくなってしまいます。

皮膚の菲薄化(皮膚が薄くなり血管が目立つように)

・皮膚症状

皮膚の菲薄化、脱毛、黒色面皰(めんぽう)、色素沈着、石灰化などが見られます。

・神経症状

下垂体腫瘍が腫大化すると脳を圧迫するため、脳の異常による旋回行動や、夜鳴き、認知症のような症状が見られることがあります。

クッシング症候群の診断

クッシング症候群の診断するには、次のような検査を実施します。

ほとんどの場合、臨床症状として多飲多尿、腹囲膨満などがみられることが多く、異常を疑って検査を開始します。

1.血液検査(ACTH刺激試験)

血液中のコルチゾール(副腎皮質ホルモン)を測定する検査です。

普段のコルチゾールの値と、ホルモン剤で副腎を刺激し最大限コルチゾールを分泌したときの値を測定します。

また、肝酵素やコレステロール値の上昇も一緒に見られることが多いです。

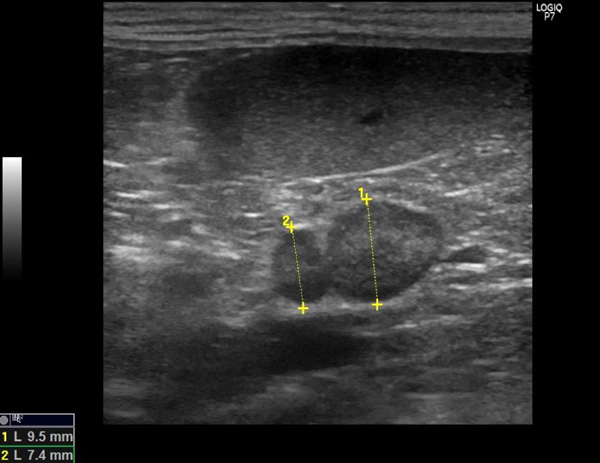

2.超音波検査

超音波(エコー)を使って、副腎の大きさや肝臓の腫大がないかなどを確認します。

-

-

腫大した左副腎

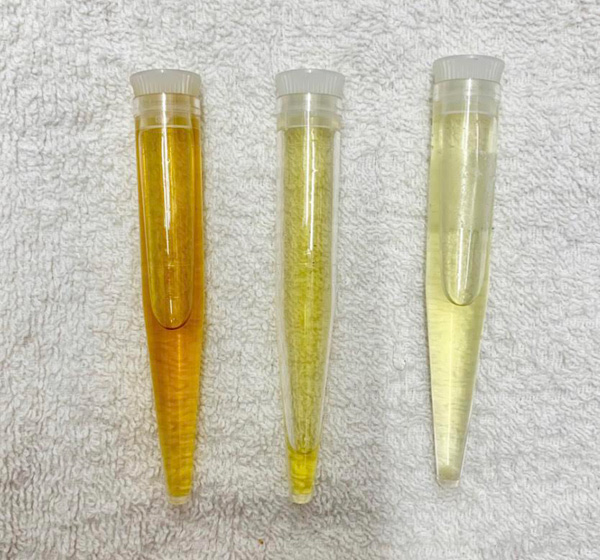

3.尿検査

尿比重の低下・尿蛋白陽性がないかチェックします。

他の疾患など様々な要因により高値となることがあるため、補助的な診断として使用するといいでしょう。

クッシング症候群の治療法

治療の目的は、臨床症状を無くすことと、合併症のリスクを減らすことです。

クッシング症候群の治療法を、原因ごとにわけて紹介します。

● 脳からの指示の異常

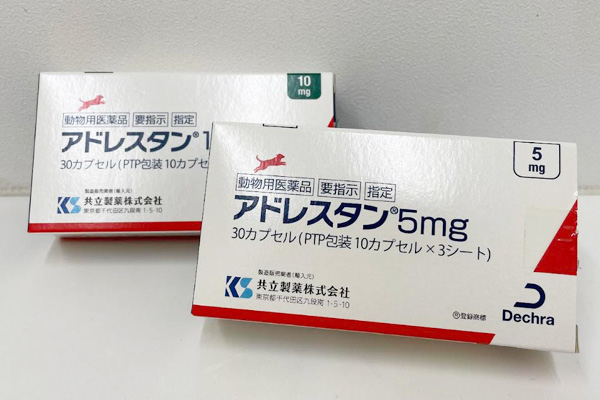

① 内服

飲み薬による治療法です。副腎のホルモン合成を抑制する薬を飲んで、血中コルチゾールの量を適正な量に調節します。他の治療法と比べると身体への負担が少なく、最も一般的な治療法です。

しかし、適量を投与しないと副作用(副腎皮質機能低下症など)を起こすことがあるため、定期的にモニタリングを行いながら、投与量を調整します。

② 放射線療法

腫瘍化した下垂体に放射線を当てて小さくする治療です。

通常全身麻酔が必要で、対応できる施設も限られており、高額な治療費がかかります。

③ 外科切除

腫瘍化した下垂体を切除する手術です。完治できる可能性がありますが、手術の技術的難易度は非常に高く、費用も高額となります。

● 副腎腫瘍

① 外科切除

外科的に腫瘍化した副腎を摘出する方法です。転移等がなければ、根治を期待できる可能性があります。ただ副腎腫瘍は、解剖学的に大血管に近いこともあり、手術の技術的難易度が高いです。

② 内服

飲み薬による治療法です。前述の場合と同様の薬を使用しますが、下垂体性と比べると治療のコントロールが難しいことが多いです。

まとめ

犬のクッシング症候群は、食欲が増し、お水もよく飲み、体調が悪いようには見えないかもしれません。しかし、実は放っておくと命に関わることもある怖い病気です。

適切な治療・管理を行うことができれば、基本的には発症前と変わらない状態で毎日を過ごすことが期待できます。

犬のクッシング症候群に対して理解を深め、早期発見で愛犬の健康を守りましょう。

石村先生のわんわん診察室

石村拓也先生プロフィール

シリウス犬猫病院(川崎市中原区)院長。東京農工大学卒業後、横浜市の動物病院にて勤務。2017年3月、東急東横線元住吉駅そばにて現院開業。皮膚や耳の症例に精通しており、難治性の疾患で遠方から来院する患者も多い。日本獣医皮膚科学会所属。