SPECIAL COLUMN

専門家に聞く「等価交換」

東京でおすすめの土地活用方法は?

成功するポイントと事例を紹介

更新日:2025年4月

都心部、特に東京の人気の地区については、地価も家賃相場も高いので、様々な土地活用手法の検討が可能です。 ただし、具体的な活用の検討に際しては、土地の特性による制約がある点や、地価が高いが故の税負担も視野に入れた計画が必要となる点に留意が必要です。本記事では、各土地活用手法における特色や留意点について解説いたします。

東京で土地活用をする際の特徴

地価が高いため、資産価値が高い

東京都内、特に23区内では地価が高く、まとまった土地を所有していると「資産家」と呼ばれ、所有者の信用にもつながります。また、土地を売却するときに、高い地価は大きなメリットとなります。

一方で、土地を保有し続ける場合、地価が高いと固定資産税や都市計画税の負担が大きくなりますし、相続税評価も高くなるので相続税負担も頭の痛い問題となります。 すなわち、その土地に住み続ける、或いは土地を維持する場面では、地価の高さは必ずしも歓迎されるわけではないでしょう。さらに、相続に際しては税負担の問題だけでなく、相続人における「遺産分割」の問題が生じるケースも少なくありません。

そのため、特に都内でまとまった土地を所有しており、その維持を希望される場合、「活用の検討」が不可欠と考えてよいでしょう。しかしながら、土地活用手法にはいろいろな選択肢があります。特に、今回のテーマのように、地価も家賃も高い都内では、様々な土地活用手法の検討が可能です。ただし、それぞれの活用手法で特色も異なりますし、メリットだけでなく留意すべき事項もあります。また、活用の検討をされる土地所有者を取り巻く状況は異なりますし、直面する課題も様々です。

昨今では建物の建築費や解体費なども高騰しているので、活用を検討する際には、土地の特性や土地所有者の活用目的だけでなく、外部要因も視野に入れたうえで土地活用の具体的な検討を進めるべきです。

人口が多いため賃貸需要が高い

日本全体で人口が減少しているなかで、東京には各地から人が集まり、現時点でも人口は増えています。その結果、持ち家だけでなく賃貸住宅のニーズも多くなっています。もっとも、都内の人気地区でも一定数の「空き家」が存在する点には注意が必要です。「建てれば借り手がいる」時代ではなく、「借り手が物件を選択する」時代になっていると考えるべきでしょう。

エリアによって需要の差が大きい

これまで述べてきたように、都内は地価も家賃も高いといわれていますが、「住みたい街ランキング」等が公表されているように、都内でも人気のあるエリアがある一方で、必ずしも人気があるとはいえないエリアもあります。当然ながら、人気エリアは需要も多いですし結果として家賃もより高くなります。もっとも、人気があるとは言えないエリアでも、都内であれば相対的に地価は高くなっています。人気エリアと比較すると家賃相場は下がりますが、建物そのものに一定の競争力があれば、一定のニーズはあると考えてよいでしょう。

東京都心で土地活用する方法7選

今回は、都心での土地活用の相談を指定して、検討が可能な以下の7つの活用方法を取り上げ、その特色とメリット及び留意点について考えてみます。

東京で検討が可能な活用方法としては以下の7つが挙げられます。

- ①マンション・アパート

- ②商業ビル・店舗経営

- ③戸建て賃貸

- ④賃貸併用住宅

- ⑤定期借地

- ⑥駐車場

- ⑦等価交換マンション事業

それぞれの特色とメリット、注意点について解説していきます。

①マンション・アパート

東京、特に都心部で土地活用をするときは、賃貸住宅(マンション・アパートを含む)は有効な活用手法です。長期安定経営を考えるうえで、「建物の企画」と「その後の管理」がポイントとなります。借り手が物件を選択する時代になっていますので、「住みやすい間取り」であることや「住環境の良さ」等は不可欠な要因ですし、特に築年が経過すると管理の良否で建物の老朽化の度合いにも大きな違いが生じると考えるべきでしょう。

なお、賃貸住宅を建築して土地を活用する際の留意事項として、前述のように建築費が高騰している点を挙げることができます。

②商業ビル・店舗経営

立地が駅前等の商業集積地のときは、商業ビルや貸店舗経営も土地活用に際して選択肢の一つとなります。また、商業集積地であれば、特に低層階は住宅に向かない可能性があるほか、店舗等の賃料が賃貸住宅より高くなる傾向もあります。

ただし、商業ビルや店舗は、景気の影響を受ける可能性が高くなる点に注意が必要です。また、賃貸住宅と比較すると、テナントが限定されるため、一度空いてしまうと次のテナントが入るまでに時間がかかるケースも少なくありません。こうした特性を理解しながら、検討をすすめるべきでしょう。

③戸建て賃貸

住宅地として格が高いエリアであれば、「戸建て賃貸」という選択肢があります。高級住宅地であれば外資も含めた企業経営者用の賃貸住宅として一定のニーズはありますし、高額の家賃設定も可能となります。そのほか、ペットを飼育している借り手にも喜ばれるでしょう。

戸建て賃貸の留意点としては、特に企業経営者等をターゲットとする場合に、「間取り」や「設備仕様」に高いレベルが求められます。たとえば、外国人経営者などを対象とするときは、リビングもホームパーティを開くことが前提の規模が要求されますし、各ベッドルームにバス・トイレを設けることは必須となります。

また、商業ビルや店舗と同じように、借り手は限定されるので、一度空いてしまうと次の借り手が見つかるまでに時間がかかる可能性が高くなる点も視野に入れておく必要があるでしょう。

④賃貸併用住宅

自宅の土地しかない場合でも、容積率に余裕があれば、自宅を建築する際の余剰容積を利用して賃貸住宅を併用できるケース(賃貸併用住宅)があります。

賃貸併用住宅の基本的な特性や留意点は、「マンション・アパート」と同じですが、自らの住まいと賃貸住宅が同じ屋根の下に入る形態となるので、自宅と賃貸住宅のアプローチの処理等について検討が必要でしょう。

基本は、自宅の玄関と賃貸住宅のエントランスを別にしているようですが、最近では賃貸住宅でもエントランスにオートロックをつけるケースが増えているので、自宅と賃貸住宅とが同じエントランスを利用するケースも出ています。

⑤定期借地

遊休地活用に際して、定期借地権を利用するケースが増えています。特に商業立地の場合、賃貸店舗だと空室リスク等が高まる懸念から、事業用定期借地権を選択するケースがあります。また、商業立地でないときは、定期借地権付き戸建て住宅や定期借地権付きマンションなどの検討が可能です。

定期借地権を利用する最大のメリットは、原則として土地所有者は資金を準備する必要がなく、地代収入を受けることができる点です。その意味では良質なテナントを誘致できれば、リスクが少ない土地活用手法であると考えてよいでしょう。一方で、地代収入を「地価に対する利回り」で考えたとき、特に一等地では利回りがあまり高くありません。この点は、定期借地権活用をするときの留意点であると考えられます。

⑥駐車場

駐車場経営は「車を置くために土地を貸す」事業ですから、土地所有者の初期投資は大きくありません。その意味では、定期借地権と同じように低リスクで収益(駐車場代)を得られる事業と考えてよいでしょう。

留意事項としては、賃貸住宅の場合と比較すると土地の固定資産税の負担が大きくなる点です。収入に対して支出もそれなりの額になるので、長期間継続する事業というより、売却や何らかの形で活用するまでの一時的な利用に向いている事業形態であると考えることもできます。

なお、都心部であれば、コインパーキング業者に一括して賃貸する手法も考えられます。

⑦等価交換マンション事業

都心部で、容積率を活かすことができる立地であれば、「等価交換マンション事業」も有力な選択肢となります。等価交換マンション事業は、土地所有者は土地を出資し、事業者(デベロッパー)は建物を出資したうえで、出資割合に応じてマンションの区分所有権を取得する仕組みです。定期借地や駐車場と同様に、原則として土地所有者は資金拠出をせずに事業を進めることができます。なお、等価交換マンション事業により土地所有者が取得した住戸等は、自ら利用するほか、賃貸住宅や貸店舗等として第三者に貸して家賃収入を得ることになります。

東京郊外で土地活用する方法

地方都市の郊外になると、土地利用法の選択肢は多くありません。場所によっては、賃貸住宅や貸店舗、駐車場経営等も厳しく、「資材置き場」、「太陽光発電」等のために土地を貸す程度の選択肢しかなくなります。また農地の場合には「貸農園」等の選択肢も理論上は考えられますが、農地関連については農地法等の制約もあるので、注意が必要です。これに対して、東京の場合は、郊外でも「賃貸住宅」や「駐車場」あるいは「定期借地活用」等が可能なケースが少なくありません。その意味では「東京郊外」という分類をするのではなく、交通利便性や生活利便性、周辺環境や法的な制約等、活用対象地の特性を多角的に考えるとともに、土地所有者の目的も視野に入れて具体的な活用手法を検討すべきでしょう。

東京で土地活用を成功させるには

土地活用を成功させるための3つのポイントをご説明します。

人口が多いため賃貸需要が高い

土地活用は、土地所有者が土地という素材を活かして行う事業です。そのため、土地所有者の目的を明確にすることと、土地の特性を理解することが土地活用に成功するための基本的な要件となります。このうち、土地所有者の目的では、主に次のようなものが挙げられます。

- ・収益目的

- ・税負担の圧縮や納税対策

- ・遺産分割或いは共有物分割

- ・権利関係の調整

- ・資産のリストラ

なお、個々の目的もさらに細分化できるケースがあります。たとえば「収益目的」についても、「主収入か副収入か」「現時点で収入が必要か、それとも将来の収入か」「ハイリスクでも高収益優先か、低収益でもリスク低減か」という分類が可能です。こうした目的によって、推奨できる選択肢は異なりますし、資金調達の計画も変わる可能性があります。 さらに、目的が複数ある場合が想定されますが、このようなときは全ての目的を達成することが困難な場合も想定されます。そうなると、目的に優先順位付けが必要になります。

規制や建築条件を確認する

次に土地の特性について考えてみましょう。

まず留意すべきは、活用に際しての制約要件を確認することです。特に建築を伴う場合、都市計画上の制約(用途地域、建蔽率、容積率等)の確認は不可欠ですし、周辺環境や前面道路の特性等も制約要件となります。このうち、用途地域は、「その土地で建築できる建物と建築できない建物」を分類しています。たとえば、第一種低層住居専用地域では、計画できる建物にかなり制約がありますし、工業専用地域では住宅を建築することができません。そのほか、斜線制限等様々な制約により、都市計画上の容積率をうまく消化できないケースもあるので、都市計画上の制約要件の確認は計画を考えるうえで不可欠な事項と考えてよいでしょう。

そのほか、周辺環境等も計画を考えるうえで重要な要件ですし、商業施設の可否などを検討するときは前面道路の通行量の確認も必要となります。

エリアの需要を調査する

立地特性を考えるときは、そのエリアにおける不動産のニーズの把握も重要です。

賃貸住宅を考えるときも、商業施設や駐車場等の検討の際にも、周辺の状況を把握するとともに、競合先との優劣を比較検討すべきです。エリアの需要については、地元に精通した不動産業者へのヒアリングのほか、統計資料や実際に現地周辺を歩いて回ることなどが必要と思われます。

東京の土地活用事例

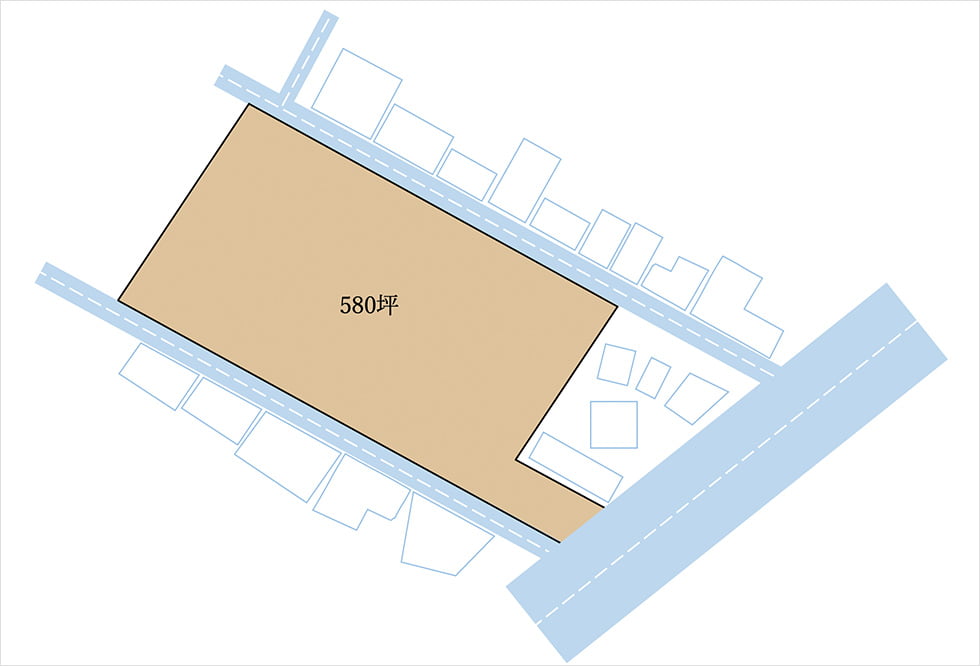

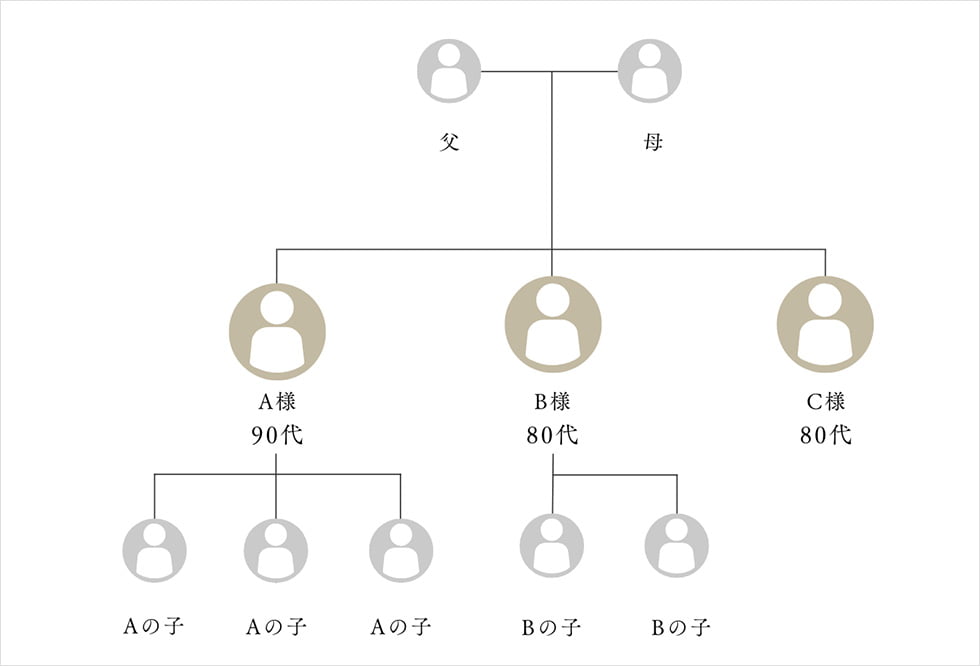

東京城西地区で、約580坪の土地に兄弟AとBの居宅と貸家が数棟建っていたケースです。もともと、親からの相続によりA・B以外にCを含めた3人の兄弟姉妹で土地を共有していたのですが、共有者のCは、この土地に居住せず、土地上の賃貸住宅からの家賃収入を一部収受していました。

ちなみに、Aには子供が3人、Bには子供が2人いましたが、Cには子供がいない状況でした。

こうしたなかで、A・B・Cとも80歳代となり、次の代への相続を考えると、権利関係が複雑になるほか、土地上の建物の老朽化も顕著だったため、共有物の分割も踏まえた土地活用の検討を進めることとなりました。

当初は、土地を三分割してそれぞれが活用をする検討をしていたのですが、次の代への相続が発生すると、土地の細分化が進むことに加えて、子供がいないCは借入金で賃貸住宅等を建築することができない状態だったため、最終的には等価交換方式によってマンションを建築し、それぞれが持分に応じて完成後の部屋を配分する方向で話が進みました。

最終的にはAは居宅と賃貸住戸を、Cは賃貸住戸を取得しましたが、Bは持分相当の代金を受け取って転出し、別の場所で住宅と投資用の物件を購入することとなりました。

等価交換マンション事業は、こうした場合にも有効な事業手法となります。

東京の土地活用は専門家に相談しながら進めよう

土地の有効活用を進めるときは、土地の特性以外に、法律や税金をはじめ、建築の視点や不動産実務の視点だけでない、多角的な検討が必要となります。特に土地のポテンシャルが高い一方で、税負担も大きい東京都内の土地においては、こうした視点がより重要になります。等価交換マンション事業をはじめ、土地活用の検討に際しては、土地問題解決について豊富な経験を有するスタッフを多数抱えている旭化成へご相談ください。

記事監修

大木祐悟

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズグループで35年以上にわたり、土地の有効活用についてのコンサルティングに従事。相続、共有物分割、借地借家、マンション再生を中心に実務に携わるとともに、情報発信をしている。国土交通省の検討会等に参画するほか、不動産流通推進協会の各種セミナーへ登壇。著作として「定期借地権活用のすすめ」「等価交換マンション事業のすすめ方」「建築の視点で見る相続と土地の分割・活用」他。

【保有資格】宅地建物取引士、マンション管理士、再開発プランナー、AFP